-

Wallet

-

Explore Our Features

-

Marktplatz

-

Seiten

-

Gruppen

-

Reels

-

Gossip

-

Blogs

-

Veranstaltungen

-

Blogs

-

Ai and Tools

Ai and Tools

-

Donation

-

Jobs

-

Gruppen

-

Spiele

-

Feed

Official page of Bigganneshi, you can visit our site as well.

-

PBID: 0018000400000002

-

4 Leute mögen auch

-

16 Beiträge

-

15 Fotos

-

0 Videos

-

Bewertungen

-

Ausbildung

Neueste Updates

-

মৌমাছির হুল ফুটানো বিষ যে বেশ যন্ত্রণাদায়ক এটা সবারই জানা। কিন্তু সেই বিষেই লুকিয়ে থাকতে পারে ক্যা'ন'সারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের এক সম্ভাবনাময় অস্ত্র।

অস্ট্রেলিয়ার হ্যারি পারকিনস ইনস্টিটিউট অব মেডিকেল রিসার্চ এবং ইউনিভার্সিটি অব ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়ার বিজ্ঞানীদের করা এক গবেষণায় দেখা গেছে, মৌমাছির বিষে থাকা মেলিটিন নামক একটি যৌগ মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যেই ব্রেস্ট ক্যান'সা'রের কিছু আক্রমণাত্মক কোষ ধ্বংস করতে সক্ষম। অবাক করার বিষয় হলো এই বিষ আশেপাশের সুস্থ কোষগুলোর উপর তেমন ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে না।

গবেষণায় বিশেষ করে ট্রিপল-নেগেটিভ এবং এইচইআর ২ পজিটিভ ধরনের ব্রেস্ট ক্যা'ন'সার কোষে মেলিটিনের শক্তিশালী কার্যকারিতা দেখা গেছে। এই দুই ধরনের ক্যা'ন'সার সাধারণত চিকিৎসা প্রতিরোধী এবং মৃ'ত্যু'ঝুঁকি বেশি।

গবেষকদের মতে, মেলিটিন কোষের বাইরের ঝিল্লিতে ছিদ্র তৈরি করে, যার ফলে কোষের ভেতরের কার্যপ্রক্রিয়া দ্রুত ভেঙে পড়ে। শুধু তাই নয়, বিষ প্রয়োগের মাত্র ২০ মিনিটের মধ্যেই এটি ক্যানসার কোষের বৃদ্ধি ও বিভাজনের জন্য প্রয়োজনীয় রাসায়নিক সংকেত বন্ধ করে দিতে পারে।

এই গবেষণাটি ২০২০ সালে npj Precision Oncology জার্নালে প্রকাশিত হয়। তবে ২৫ এ এসেও মেলিটিন নিয়ে গবেষণা থেমে নেই। কিছু গবেষণায় মেলিটিনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নিয়ে উদ্বেগও প্রকাশ করা হয়েছে।

তাই ভবিষ্যতের চিকিৎসায় এটি ব্যবহার করতে হলে অবশ্যই এমন প্রযুক্তি দরকার হবে যা সরাসরি টিউমারকে লক্ষ্য করে বিষ প্রয়োগ করতে পারবে। হয়তো একদিন প্রকৃতিরই এই উপাদান ম'র'ণব্যাধির চিকিৎসায় বিপ্লব ঘটাতে পারে। (বিজ্ঞান্বেষী)

লেখা: তাসিনুল সাকিফ

#বিজ্ঞান্বেষী #Bigganneshi #মৌমাছি #venomমৌমাছির হুল ফুটানো বিষ যে বেশ যন্ত্রণাদায়ক এটা সবারই জানা। কিন্তু সেই বিষেই লুকিয়ে থাকতে পারে ক্যা'ন'সারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের এক সম্ভাবনাময় অস্ত্র। অস্ট্রেলিয়ার হ্যারি পারকিনস ইনস্টিটিউট অব মেডিকেল রিসার্চ এবং ইউনিভার্সিটি অব ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়ার বিজ্ঞানীদের করা এক গবেষণায় দেখা গেছে, মৌমাছির বিষে থাকা মেলিটিন নামক একটি যৌগ মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যেই ব্রেস্ট ক্যান'সা'রের কিছু আক্রমণাত্মক কোষ ধ্বংস করতে সক্ষম। অবাক করার বিষয় হলো এই বিষ আশেপাশের সুস্থ কোষগুলোর উপর তেমন ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে না। গবেষণায় বিশেষ করে ট্রিপল-নেগেটিভ এবং এইচইআর ২ পজিটিভ ধরনের ব্রেস্ট ক্যা'ন'সার কোষে মেলিটিনের শক্তিশালী কার্যকারিতা দেখা গেছে। এই দুই ধরনের ক্যা'ন'সার সাধারণত চিকিৎসা প্রতিরোধী এবং মৃ'ত্যু'ঝুঁকি বেশি। গবেষকদের মতে, মেলিটিন কোষের বাইরের ঝিল্লিতে ছিদ্র তৈরি করে, যার ফলে কোষের ভেতরের কার্যপ্রক্রিয়া দ্রুত ভেঙে পড়ে। শুধু তাই নয়, বিষ প্রয়োগের মাত্র ২০ মিনিটের মধ্যেই এটি ক্যানসার কোষের বৃদ্ধি ও বিভাজনের জন্য প্রয়োজনীয় রাসায়নিক সংকেত বন্ধ করে দিতে পারে। এই গবেষণাটি ২০২০ সালে npj Precision Oncology জার্নালে প্রকাশিত হয়। তবে ২৫ এ এসেও মেলিটিন নিয়ে গবেষণা থেমে নেই। কিছু গবেষণায় মেলিটিনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নিয়ে উদ্বেগও প্রকাশ করা হয়েছে। তাই ভবিষ্যতের চিকিৎসায় এটি ব্যবহার করতে হলে অবশ্যই এমন প্রযুক্তি দরকার হবে যা সরাসরি টিউমারকে লক্ষ্য করে বিষ প্রয়োগ করতে পারবে। হয়তো একদিন প্রকৃতিরই এই উপাদান ম'র'ণব্যাধির চিকিৎসায় বিপ্লব ঘটাতে পারে। (বিজ্ঞান্বেষী) লেখা: তাসিনুল সাকিফ #বিজ্ঞান্বেষী #Bigganneshi #মৌমাছি #venom0 Kommentare 0 Geteilt 623 Ansichten2 Bitte loggen Sie sich ein, um liken, teilen und zu kommentieren!

Bitte loggen Sie sich ein, um liken, teilen und zu kommentieren! -

চশমা এখন আমাদের অনেকেরই নিত্যদিনের সঙ্গী! কিন্তু কয়জনই বা জানি এর প্রকৃত ব্যবহার? চশমা কি আদৌ আমার চোখকে 'সুস্থ' করে তোলে? নাকি এটা শুধুই মিথ! চলুন জেনে নেই চশমার আদ্যোপান্ত!

চশমা হলো একটি অপটিক্যাল যন্ত্র, যা চোখের দৃষ্টিশক্তি সংশোধন, চোখ রক্ষা, বা নিতান্তই ফ্যাশন হিসেবে পরিধান করা হয়। বিভিন্ন প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন চশমা প্রচলিত।

◑ চশমার ধরণ :

১. পাওয়ার চশমা:

মাইনাস পাওয়ার: মায়োপিয়া বা কাছের জিনিস দেখা যায়, দূরেরটা ঝাপসা।

প্লাস পাওয়ার: হাইপারমেট্রোপিয়া বা দূরের দেখা যায়, কাছেরটা ঝাপসা।

সিলিন্ডার পাওয়ার: চোখের কর্নিয়ার বক্রতার সমস্যায় (Astigmatism)।

বাইফোকাল চশমা: একই লেন্সে দূর ও কাছে দেখার সুবিধা।

প্রগ্রেসিভ লেন্স: বাইফোকালের উন্নত সংস্করণ, কোনো বিভাজন লাইন ছাড়া সব দূরত্বে স্পষ্ট।

২. সানগ্লাস (Sunglass): UV প্রটেকশন, পোলারাইজড, ফটোক্রোমিক (সানলাইটে কালো হয়)।

৩. কম্পিউটার গ্লাস (Blue Cut): স্ক্রিনের ব্লু লাইট থেকে চোখ রক্ষা করে।

৪. সেফটি গ্লাস: ধুলাবালি, কেমিক্যাল, নির্মাণসাইটে চোখ রক্ষায়।

◑ চশমা কি চোখকে সুস্থ করে তোলে?

না, চশমা সাধারণত দৃষ্টিশক্তি ঠিক করে না, বরং:

চোখের পাওয়ার অনুযায়ী দেখার সক্ষমতা বাড়ায়।আর চোখের পাওয়ার স্থির রাখতে সাহায্য করে বিশেষত ছোটবেলায় নিয়মিত পড়লে, যদি প্রোগ্রেসিভ মায়োপিয়ার জন্য বিশেষায়িত হয়ে থাকে, অন্য ক্ষেত্রে শুধু স্থিতিশীল রাখে। তবে বয়স্কদের ক্ষেত্রে পাওয়ার বৃদ্ধি কিছুটা রোধ করতে পারে। যদি পার্মানেন্ট সমাধান প্রয়োজন হয়, তাহলে চশমার বিকল্প আরো উন্নত কিছু ব্যবস্থা আছে, যেমন - লেজার সার্জারি (LASIK), থেরাপি, কিছু বিশেষ চোখের এক্সারসাইজ ইত্যাদি।

◑ চশমার ব্যবহারবিধি :

একজন চোখ বিষেষজ্ঞ (অপথালমোলজিস্ট) ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী চশমা ব্যবহার করা আবশ্যক। নাহলে উল্টো চোখের ক্ষতি হতে পারে।আর চোখের স্ক্রিনিং করা উচিত বছরে ১বার। চশমা খোলার পর কেসে রাখা উচিত। ঘাম, ধুলা, তেল থেকে লেন্স দূরে রাখতে হবে।

◑ চশমা পরিষ্কার করার উপায় :

লেন্স ক্লিনার স্প্রে + মাইক্রোফাইবার কাপড় সবচেয়ে নিরাপদ। সাধারণ পানি ব্যবহার করা যায়। তেল বা হার্ড সাবান ক্ষতিকর, লেন্সের কোটিং নষ্ট হতে পারে।

◑ চশমার কোটিং :

Anti-Reflective (AR): প্রতিফলন কমায়।

Blue Cut Coating: ব্লু লাইট প্রতিরোধ।

UV Protection Coating: সূর্য ক্ষতিকর অতিবেগুনী রশ্মি থেকে রক্ষা।

Anti-Scratch Coating: লেন্সে আঁচড় পড়া রোধ।

Water Repellent Coating: পানির দাগ পড়ে না।

◑ চশমা সংরক্ষণের উপায় :

সবসময় হার্ড কেসে রাখতে হবে, যতক্ষণ চোখ থেকে খোলা থাকে। পকেটে বা খোলা ব্যাগে না রাখা। এতে অসতর্কতাবশত ভেঙে যেতে পারে।

গরম পানিতে ধোয়া যাবে না। লেন্স নিচের দিকে বসিয়ে রাখা যাবে না। ফ্রেমের বল্টুতে মাঝে মাঝে সিলিকন তেল/মেশিন অয়েল দিলে স্ক্রু ঢিলা হয় না।

◑ চশমার ফ্রেম :

মেটাল ফ্রেম: স্টাইলিশ, টেকসই কিন্তু ভারী।

প্লাস্টিক ফ্রেম: হালকা, সস্তা, কিন্তু সহজে ভেঙে যায়।

TR90/ Ultem ফ্রেম: হালকা, নমনীয়, টেকসই।

Titanium ফ্রেম: প্রিমিয়াম, হালকা ও অ্যান্টি-অ্যালার্জিক।

◑ ফ্রেম বাছাই :

গোল চেহারা → স্কয়ার/রেকটেঙ্গুলার ফ্রেম।

লম্বা মুখ → গোলাকার ফ্রেম।

চওড়া মুখ → স্লিম ফ্রেম।

ছোট মুখ → পাতলা হালকা ফ্রেম।

অনেকের নাকে দাগ পড়ে যায় দীর্ঘ সময় চশমা ব্যবহার করার জন্য। সেক্ষেত্রে সিলিকন নোসপ্যাড ব্যবহার করতে পারেন। আর পাতলা, হালকা ফ্রেম বাছুন। ফ্রি সময়ে চশমা মাঝেমধ্যে খোলেন। Customizable Nose Pad বানিয়ে নিতে পারেন যদি লং টাইম চশমা ব্যবহার করেন।

চশমা স্বাস্থ্য সচেতনতার প্রতীক। নিয়মিত ব্যবহার, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, সংরক্ষণ এবং সময়মতো চেকআপ করলে চোখের ক্ষতি কমানো যায়। তবে চশমা ব্যবহারেও আমাদের সতর্ক হওয়া উচিত। কখন কোন চশমা, লেন্স, কোটিং, পাওয়ার ব্যবহার করতে হবে তা অবশ্যই একজন রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের পরামর্শে বাছাই করতে হবে, নাহলে হিতে বিপরীত হতে পারে!

#kbkh

| Bigganneshi - বিজ্ঞান্বেষীচশমা এখন আমাদের অনেকেরই নিত্যদিনের সঙ্গী! কিন্তু কয়জনই বা জানি এর প্রকৃত ব্যবহার? চশমা কি আদৌ আমার চোখকে 'সুস্থ' করে তোলে? নাকি এটা শুধুই মিথ! চলুন জেনে নেই চশমার আদ্যোপান্ত! চশমা হলো একটি অপটিক্যাল যন্ত্র, যা চোখের দৃষ্টিশক্তি সংশোধন, চোখ রক্ষা, বা নিতান্তই ফ্যাশন হিসেবে পরিধান করা হয়। বিভিন্ন প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন চশমা প্রচলিত। ◑ চশমার ধরণ : ১. পাওয়ার চশমা: মাইনাস পাওয়ার: মায়োপিয়া বা কাছের জিনিস দেখা যায়, দূরেরটা ঝাপসা। প্লাস পাওয়ার: হাইপারমেট্রোপিয়া বা দূরের দেখা যায়, কাছেরটা ঝাপসা। সিলিন্ডার পাওয়ার: চোখের কর্নিয়ার বক্রতার সমস্যায় (Astigmatism)। বাইফোকাল চশমা: একই লেন্সে দূর ও কাছে দেখার সুবিধা। প্রগ্রেসিভ লেন্স: বাইফোকালের উন্নত সংস্করণ, কোনো বিভাজন লাইন ছাড়া সব দূরত্বে স্পষ্ট। ২. সানগ্লাস (Sunglass): UV প্রটেকশন, পোলারাইজড, ফটোক্রোমিক (সানলাইটে কালো হয়)। ৩. কম্পিউটার গ্লাস (Blue Cut): স্ক্রিনের ব্লু লাইট থেকে চোখ রক্ষা করে। ৪. সেফটি গ্লাস: ধুলাবালি, কেমিক্যাল, নির্মাণসাইটে চোখ রক্ষায়। ◑ চশমা কি চোখকে সুস্থ করে তোলে? না, চশমা সাধারণত দৃষ্টিশক্তি ঠিক করে না, বরং: চোখের পাওয়ার অনুযায়ী দেখার সক্ষমতা বাড়ায়।আর চোখের পাওয়ার স্থির রাখতে সাহায্য করে বিশেষত ছোটবেলায় নিয়মিত পড়লে, যদি প্রোগ্রেসিভ মায়োপিয়ার জন্য বিশেষায়িত হয়ে থাকে, অন্য ক্ষেত্রে শুধু স্থিতিশীল রাখে। তবে বয়স্কদের ক্ষেত্রে পাওয়ার বৃদ্ধি কিছুটা রোধ করতে পারে। যদি পার্মানেন্ট সমাধান প্রয়োজন হয়, তাহলে চশমার বিকল্প আরো উন্নত কিছু ব্যবস্থা আছে, যেমন - লেজার সার্জারি (LASIK), থেরাপি, কিছু বিশেষ চোখের এক্সারসাইজ ইত্যাদি। ◑ চশমার ব্যবহারবিধি : একজন চোখ বিষেষজ্ঞ (অপথালমোলজিস্ট) ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী চশমা ব্যবহার করা আবশ্যক। নাহলে উল্টো চোখের ক্ষতি হতে পারে।আর চোখের স্ক্রিনিং করা উচিত বছরে ১বার। চশমা খোলার পর কেসে রাখা উচিত। ঘাম, ধুলা, তেল থেকে লেন্স দূরে রাখতে হবে। ◑ চশমা পরিষ্কার করার উপায় : লেন্স ক্লিনার স্প্রে + মাইক্রোফাইবার কাপড় সবচেয়ে নিরাপদ। সাধারণ পানি ব্যবহার করা যায়। তেল বা হার্ড সাবান ক্ষতিকর, লেন্সের কোটিং নষ্ট হতে পারে। ◑ চশমার কোটিং : Anti-Reflective (AR): প্রতিফলন কমায়। Blue Cut Coating: ব্লু লাইট প্রতিরোধ। UV Protection Coating: সূর্য ক্ষতিকর অতিবেগুনী রশ্মি থেকে রক্ষা। Anti-Scratch Coating: লেন্সে আঁচড় পড়া রোধ। Water Repellent Coating: পানির দাগ পড়ে না। ◑ চশমা সংরক্ষণের উপায় : সবসময় হার্ড কেসে রাখতে হবে, যতক্ষণ চোখ থেকে খোলা থাকে। পকেটে বা খোলা ব্যাগে না রাখা। এতে অসতর্কতাবশত ভেঙে যেতে পারে। গরম পানিতে ধোয়া যাবে না। লেন্স নিচের দিকে বসিয়ে রাখা যাবে না। ফ্রেমের বল্টুতে মাঝে মাঝে সিলিকন তেল/মেশিন অয়েল দিলে স্ক্রু ঢিলা হয় না। ◑ চশমার ফ্রেম : মেটাল ফ্রেম: স্টাইলিশ, টেকসই কিন্তু ভারী। প্লাস্টিক ফ্রেম: হালকা, সস্তা, কিন্তু সহজে ভেঙে যায়। TR90/ Ultem ফ্রেম: হালকা, নমনীয়, টেকসই। Titanium ফ্রেম: প্রিমিয়াম, হালকা ও অ্যান্টি-অ্যালার্জিক। ◑ ফ্রেম বাছাই : গোল চেহারা → স্কয়ার/রেকটেঙ্গুলার ফ্রেম। লম্বা মুখ → গোলাকার ফ্রেম। চওড়া মুখ → স্লিম ফ্রেম। ছোট মুখ → পাতলা হালকা ফ্রেম। অনেকের নাকে দাগ পড়ে যায় দীর্ঘ সময় চশমা ব্যবহার করার জন্য। সেক্ষেত্রে সিলিকন নোসপ্যাড ব্যবহার করতে পারেন। আর পাতলা, হালকা ফ্রেম বাছুন। ফ্রি সময়ে চশমা মাঝেমধ্যে খোলেন। Customizable Nose Pad বানিয়ে নিতে পারেন যদি লং টাইম চশমা ব্যবহার করেন। চশমা স্বাস্থ্য সচেতনতার প্রতীক। নিয়মিত ব্যবহার, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, সংরক্ষণ এবং সময়মতো চেকআপ করলে চোখের ক্ষতি কমানো যায়। তবে চশমা ব্যবহারেও আমাদের সতর্ক হওয়া উচিত। কখন কোন চশমা, লেন্স, কোটিং, পাওয়ার ব্যবহার করতে হবে তা অবশ্যই একজন রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের পরামর্শে বাছাই করতে হবে, নাহলে হিতে বিপরীত হতে পারে! #kbkh | Bigganneshi - বিজ্ঞান্বেষী0 Kommentare 0 Geteilt 687 Ansichten1

-

A viral TikTok trend claiming that Coca-Cola can relieve migraines now has some scientific backing. A recent National Geographic report explains that the caffeine in Coke acts as a vasoconstrictor, helping to narrow dilated blood vessels often responsible for migraine pain. The sugar can help stabilize blood glucose levels, which sometimes drop during migraines, and the carbonation may ease nausea—another common symptom. While some people report noticeable relief, experts caution that this remedy doesn’t work for everyone and shouldn’t replace proper treatment. It may offer short-term help, but it’s not a cure.A viral TikTok trend claiming that Coca-Cola can relieve migraines now has some scientific backing. A recent National Geographic report explains that the caffeine in Coke acts as a vasoconstrictor, helping to narrow dilated blood vessels often responsible for migraine pain. The sugar can help stabilize blood glucose levels, which sometimes drop during migraines, and the carbonation may ease nausea—another common symptom. While some people report noticeable relief, experts caution that this remedy doesn’t work for everyone and shouldn’t replace proper treatment. It may offer short-term help, but it’s not a cure.0 Kommentare 0 Geteilt 536 Ansichten2

-

এক শিশুর জন্ম ৩জন থেকে ⚠️শুনে একটু অদ্ভুদ লাগতে পারে, ১ টি শিশুর ডিএনএ এসেছে তিনজন মানুষ থেকে। বাবা-মা তো আছেই, সঙ্গে আছেন আরেকজন ডিএনএ দাতা নারী। আর এটা সম্ভব হয়েছে ব্রিটেনের একদল গবেষকের হাতে। সম্প্রতি ইন-ভিট্রো ফার্টিলাইজেশন বা IVF পদ্ধতির মাধ্যমে যুক্তরাজ্যে জন্ম নিয়েছে ৮টি সুস্থ শিশু। এই পদ্ধতিতে ব্যবহার করা হয়েছে তিনজনের জিনগত উপাদান। উদ্দেশ্য মা যদি এমন কোনো জিনগত রোগ বহন করেন যা সন্তানকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে...0 Kommentare 0 Geteilt 624 Ansichten1

-

প্রকৃতিতে কিছু মাছ আছে যারা পরিবেশগত পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে লিঙ্গ পরিবর্তন করতে পারে। বিজ্ঞানীরা একে বলেন 'সিকোয়েনশিয়াল হারমাফ্রোডিটিজম'। মূলত কোনো প্রজাতির মধ্যে নির্দিষ্ট লিঙ্গের সংখ্যা কমে গেলে বা গোষ্ঠীর সামাজিক কাঠামো বদলে গেলে এই পরিবর্তন ঘটে।

সমুদ্রের অনেক মাছ, যেমন ক্লাউনফিশ, প্যারটফিশ এবং র্যাস এই আচরণে বিশেষভাবে পরিচিত। উদাহরণ হিসেবে ধরা যায় Finding Nemo অ্যানিমেটেড সিনেমার ক্লাউনফিশ। বাস্তবে এই মাছগুলো প্রথমে পুরুষ হিসেবে জন্মায়। যদি দলে প্রধান স্ত্রী ক্লাউনফিশ মা'রা যায়, তাহলে সবচেয়ে শক্তিশালী পুরুষটি স্ত্রীতে রূপান্তরিত হয়। এই পরিবর্তনের পেছনে ব্যাখ্যা হলো তাদের দেহে হরমোনের পরিবর্তন ঘটে যা তাদের গোন্যাডস বা লিঙ্গ গ্রন্থিকে নতুনভাবে গঠন করে।

প্যারটফিশ ও র্যাস প্রজাতির মধ্যেও এ ধরনের ঘটনা প্রায়ই দেখা যায়। বড় দলে যদি আলফা ফিমেল বা আলফা মেইল অনুপস্থিত হয়, তাহলে অন্য সদস্যরা সামাজিক হায়ারার্কি বজায় রাখতে লিঙ্গ পরিবর্তন করে। এতে প্রজাতির প্রজনন ব্যাহত হয় না এবং নতুন সঙ্গীর খোঁজে সময় নষ্ট হয় না। ফলে টিকে থাকা সহজ হয়।

গবেষকরা বলছেন, এই সেক্স-চেইঞ্জিং বিহেভিয়ার জলজ ইকোসিস্টেমে বায়োডাইভার্সিটি রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তবে গ্লোবাল ওয়ার্মিং, কোরাল রিফ ধ্বংস, ও ওভারফিশিং-এর কারণে অনেক প্রজাতির সেক্স রেশিও বিঘ্নিত হচ্ছে, যা তাদের জনসংখ্যাগত স্থিতিশীলতাকে হুমকির মুখে ফেলছে।

আর্থ ডট কম এবং ডিসকভার ওয়াইল্ডলাইফের মতে, এই সেক্স-সুইচিং প্রক্রিয়া জলজ প্রাণীদের মধ্যে সামাজিক কাঠামো, হরমোন নিয়ন্ত্রণ এবং অভিযোজনের এক জটিল উদাহরণ, যা প্রকৃতির বিস্ময়কর জটিলতাকে তুলে ধরে। তাই এ ধরনের মাছ সংরক্ষণ অত্যন্ত জরুরি, যাতে সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য ও ইকোসিস্টেমের ভারসাম্য অটুট থাকে। (বিজ্ঞান্বেষী)

লেখা: মেহেদী হাসান অভি

#science #Bigganneshi #clownfish #FindingNemoপ্রকৃতিতে কিছু মাছ আছে যারা পরিবেশগত পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে লিঙ্গ পরিবর্তন করতে পারে। বিজ্ঞানীরা একে বলেন 'সিকোয়েনশিয়াল হারমাফ্রোডিটিজম'। মূলত কোনো প্রজাতির মধ্যে নির্দিষ্ট লিঙ্গের সংখ্যা কমে গেলে বা গোষ্ঠীর সামাজিক কাঠামো বদলে গেলে এই পরিবর্তন ঘটে। সমুদ্রের অনেক মাছ, যেমন ক্লাউনফিশ, প্যারটফিশ এবং র্যাস এই আচরণে বিশেষভাবে পরিচিত। উদাহরণ হিসেবে ধরা যায় Finding Nemo অ্যানিমেটেড সিনেমার ক্লাউনফিশ। বাস্তবে এই মাছগুলো প্রথমে পুরুষ হিসেবে জন্মায়। যদি দলে প্রধান স্ত্রী ক্লাউনফিশ মা'রা যায়, তাহলে সবচেয়ে শক্তিশালী পুরুষটি স্ত্রীতে রূপান্তরিত হয়। এই পরিবর্তনের পেছনে ব্যাখ্যা হলো তাদের দেহে হরমোনের পরিবর্তন ঘটে যা তাদের গোন্যাডস বা লিঙ্গ গ্রন্থিকে নতুনভাবে গঠন করে। প্যারটফিশ ও র্যাস প্রজাতির মধ্যেও এ ধরনের ঘটনা প্রায়ই দেখা যায়। বড় দলে যদি আলফা ফিমেল বা আলফা মেইল অনুপস্থিত হয়, তাহলে অন্য সদস্যরা সামাজিক হায়ারার্কি বজায় রাখতে লিঙ্গ পরিবর্তন করে। এতে প্রজাতির প্রজনন ব্যাহত হয় না এবং নতুন সঙ্গীর খোঁজে সময় নষ্ট হয় না। ফলে টিকে থাকা সহজ হয়। গবেষকরা বলছেন, এই সেক্স-চেইঞ্জিং বিহেভিয়ার জলজ ইকোসিস্টেমে বায়োডাইভার্সিটি রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তবে গ্লোবাল ওয়ার্মিং, কোরাল রিফ ধ্বংস, ও ওভারফিশিং-এর কারণে অনেক প্রজাতির সেক্স রেশিও বিঘ্নিত হচ্ছে, যা তাদের জনসংখ্যাগত স্থিতিশীলতাকে হুমকির মুখে ফেলছে। আর্থ ডট কম এবং ডিসকভার ওয়াইল্ডলাইফের মতে, এই সেক্স-সুইচিং প্রক্রিয়া জলজ প্রাণীদের মধ্যে সামাজিক কাঠামো, হরমোন নিয়ন্ত্রণ এবং অভিযোজনের এক জটিল উদাহরণ, যা প্রকৃতির বিস্ময়কর জটিলতাকে তুলে ধরে। তাই এ ধরনের মাছ সংরক্ষণ অত্যন্ত জরুরি, যাতে সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য ও ইকোসিস্টেমের ভারসাম্য অটুট থাকে। (বিজ্ঞান্বেষী) লেখা: মেহেদী হাসান অভি #science #Bigganneshi #clownfish #FindingNemo0 Kommentare 0 Geteilt 565 Ansichten -

ভাবুন তো হেডফোন বা ইয়ারবাড ছাড়াই আপনি গান শুনছেন কিংবা ভিড়ের মাঝে কাউকে ব্যক্তিগত কথা বলছেন অথচ আশেপাশে কেউ কিছুই শুনতে পাচ্ছে না!

হ্যাঁ ঠিকই শুনছেন, এমনি এক সম্ভাবনাময় প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছেন গবেষকরা। যেটা শব্দকে পৌঁছে দিতে পারে ঠিক নির্দিষ্ট জায়গায়। কাউকে বিরক্ত না করে, কারো কানে পৌঁছানো ছাড়াই।

কিন্তু এই প্রযুক্তি কীভাবে কাজ করে?

আমরা সবাই জানি শব্দ একধরনের কম্পন যা বাতাসের মধ্যে তরঙ্গের মতো ছড়িয়ে পড়ে। তবে সমস্যা হলো শব্দকে নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন। কারণ এটা সহজে ছড়িয়ে পড়ে। এর পেছনে রয়েছে ডিফ্র্যাকশন নামের একটি প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, যা শব্দ তরঙ্গকে চারদিকে ছড়িয়ে দেয়। শব্দের ফ্রিকোয়েন্সি যত কম, তরঙ্গ দৈর্ঘ্য তত বেশি। ফলে শব্দ তত বেশি দূরে ছড়ায়।

সাধারণত শব্দ তরঙ্গ একসাথে কাজ করে লিনিয়ার উপায়ে। কিন্তু যদি তারা অনেক বেশি শক্তিশালী হয়, তখন তারা ননলিনিয়ার আচরণ করে এবং নতুন নতুন ফ্রিকোয়েন্সি তৈরি করে। আর এখানেই গবেষকদের অভিনব আইডিয়ার শুরু।

গবেষকরা হাই ফ্রিকোয়েন্সি সাউন্ড (ultrasound) ব্যবহার করেছেন যা মানুষের শ্রবণ সীমার বাইরে (20 kHz এর ওপরে)। তারা দুটি আল্ট্রাসাউন্ড বিম ব্যবহার করেছেন। এই বিমগুলো মানুষ শুনতে পায় না, কিন্তু যখন এগুলো একটি নির্দিষ্ট জায়গায় মিলিত হয়, তখন একসাথে একধরনের ননলিনিয়ার প্রভাব তৈরি করে। এর ফলে সেখানে তৈরি হয় শ্রবণযোগ্য একটি শব্দ তরঙ্গ। যা কেবল সেই নির্দিষ্ট জায়গাতেই শোনা যায়।

গবেষকরা অ্যাকাউস্টিক মেটাসারফেস নামে আরও একটি বিশেষ উপাদান ব্যবহার করেছেন যা শব্দ তরঙ্গের গতিপথ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। যেমন অপটিক্যাল লেন্স আলোকে বাঁকায়, তেমনি এই মেটাসারফেস শব্দ তরঙ্গকে বাঁকিয়ে নির্দিষ্ট শ্রোতার দিকে পৌঁছে দিতে পারে নিখুঁতভাবে।

আগেই খুশি হবেন না কারণ প্রযুক্তিটা এখনও বাজারে আসার মতো অবস্থায় পৌঁছায়নি। কারণ এতে শব্দের গুণমানে সমস্যা হতে পারে, বিশেষ করে ননলিনিয়ার ডিসটরশন এর কারণে। আর আল্ট্রাসাউন্ডকে শ্রবণযোগ্য শব্দে রূপান্তর করতে অনেক শক্তি লাগে, যা এখনো বেশ ব্যয়বহুল।

তবে যদি ভবিষ্যতে এই প্রযুক্তি ব্যবহারযোগ্য হয়ে ওঠে, তাহলে তা প্রযুক্তি জগতে এক নতুন বিপ্লবের সূচনা করতে পারে।

সূত্র: দ্য কনভারসেশনভাবুন তো হেডফোন বা ইয়ারবাড ছাড়াই আপনি গান শুনছেন কিংবা ভিড়ের মাঝে কাউকে ব্যক্তিগত কথা বলছেন অথচ আশেপাশে কেউ কিছুই শুনতে পাচ্ছে না! হ্যাঁ ঠিকই শুনছেন, এমনি এক সম্ভাবনাময় প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছেন গবেষকরা। যেটা শব্দকে পৌঁছে দিতে পারে ঠিক নির্দিষ্ট জায়গায়। কাউকে বিরক্ত না করে, কারো কানে পৌঁছানো ছাড়াই। কিন্তু এই প্রযুক্তি কীভাবে কাজ করে? আমরা সবাই জানি শব্দ একধরনের কম্পন যা বাতাসের মধ্যে তরঙ্গের মতো ছড়িয়ে পড়ে। তবে সমস্যা হলো শব্দকে নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন। কারণ এটা সহজে ছড়িয়ে পড়ে। এর পেছনে রয়েছে ডিফ্র্যাকশন নামের একটি প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, যা শব্দ তরঙ্গকে চারদিকে ছড়িয়ে দেয়। শব্দের ফ্রিকোয়েন্সি যত কম, তরঙ্গ দৈর্ঘ্য তত বেশি। ফলে শব্দ তত বেশি দূরে ছড়ায়। সাধারণত শব্দ তরঙ্গ একসাথে কাজ করে লিনিয়ার উপায়ে। কিন্তু যদি তারা অনেক বেশি শক্তিশালী হয়, তখন তারা ননলিনিয়ার আচরণ করে এবং নতুন নতুন ফ্রিকোয়েন্সি তৈরি করে। আর এখানেই গবেষকদের অভিনব আইডিয়ার শুরু। গবেষকরা হাই ফ্রিকোয়েন্সি সাউন্ড (ultrasound) ব্যবহার করেছেন যা মানুষের শ্রবণ সীমার বাইরে (20 kHz এর ওপরে)। তারা দুটি আল্ট্রাসাউন্ড বিম ব্যবহার করেছেন। এই বিমগুলো মানুষ শুনতে পায় না, কিন্তু যখন এগুলো একটি নির্দিষ্ট জায়গায় মিলিত হয়, তখন একসাথে একধরনের ননলিনিয়ার প্রভাব তৈরি করে। এর ফলে সেখানে তৈরি হয় শ্রবণযোগ্য একটি শব্দ তরঙ্গ। যা কেবল সেই নির্দিষ্ট জায়গাতেই শোনা যায়। গবেষকরা অ্যাকাউস্টিক মেটাসারফেস নামে আরও একটি বিশেষ উপাদান ব্যবহার করেছেন যা শব্দ তরঙ্গের গতিপথ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। যেমন অপটিক্যাল লেন্স আলোকে বাঁকায়, তেমনি এই মেটাসারফেস শব্দ তরঙ্গকে বাঁকিয়ে নির্দিষ্ট শ্রোতার দিকে পৌঁছে দিতে পারে নিখুঁতভাবে। আগেই খুশি হবেন না কারণ প্রযুক্তিটা এখনও বাজারে আসার মতো অবস্থায় পৌঁছায়নি। কারণ এতে শব্দের গুণমানে সমস্যা হতে পারে, বিশেষ করে ননলিনিয়ার ডিসটরশন এর কারণে। আর আল্ট্রাসাউন্ডকে শ্রবণযোগ্য শব্দে রূপান্তর করতে অনেক শক্তি লাগে, যা এখনো বেশ ব্যয়বহুল। তবে যদি ভবিষ্যতে এই প্রযুক্তি ব্যবহারযোগ্য হয়ে ওঠে, তাহলে তা প্রযুক্তি জগতে এক নতুন বিপ্লবের সূচনা করতে পারে। সূত্র: দ্য কনভারসেশন0 Kommentare 0 Geteilt 295 Ansichten -

শতাব্দি পুরনো ধারণা ভুল প্রমাণ করে বিজ্ঞানীরা প্রথমবারের মতো খুঁজে পেলেন এমন এক প্রাণী, যা অক্সিজেন ছাড়াই বেঁচে থাকতে পারে। নাম এইচ. সালমিনিকোলা (Henneguya salminicola), যা স্যামন মাছের শরীরে বসবাস করে।

অনেক এককোষী জীব যেমন ব্যাকটেরিয়া ও আর্কিয়া অক্সিজেন ছাড়াই শক্তি উৎপাদন করতে পারে। একে বলা হয় anaerobic respiration। কিন্তু বহুকোষী প্রাণীও এমনভাবে অভিযোজিত হতে পারে, এটা ছিল প্রায় অকল্পনীয়।

গবেষণায় দেখা গেছে এইচ. সালমিনিকোলার শরীরে নেই কোনো মাইটোকন্ড্রিয়াল ডিএনএ, যা সাধারণত প্রাণীর কোষে শক্তি উৎপাদনের জন্য অপরিহার্য। সাধারণত প্রাণী মাইটোকন্ড্রিয়ার মাধ্যমে অক্সিজেন ব্যবহার করে শক্তি তৈরি করে। কিন্তু এই পরজীবী প্রাণীটি সেই ব্যবস্থাই হারিয়ে ফেলেছে। অর্থাৎ বহুকোষী হয়েও এদের শক্তি উৎপাদনের জন্য অক্সিজেনের প্রয়োজন পড়ে না।

মাছের দেহের অভ্যন্তরে যেখানে অক্সিজেনের পরিমাণ অত্যন্ত কম, সেখানে টিকে থাকার জন্য এই প্রাণী শ্বাস না নিয়ে বেঁচে থাকার কৌশল রপ্ত করে। ফলস্বরূপ এটি মাইটোকন্ড্রিয়াল জিনোম হারিয়ে এমনভাবে বিবর্তিত হয়েছে, যাতে শক্তি উৎপাদনে আর অক্সিজেনের উপর নির্ভর করতে না হয়।

এই আবিষ্কার প্রাণীজগতের সংজ্ঞাকেই নাড়িয়ে দিয়েছে। জীবন এখন শুধুই শ্বাস-প্রশ্বাসের উপর নির্ভর করে না, বরং একটি অভিযোজিত লড়াইয়ে বেঁচে থাকার কৌশল। সমগ্র প্রাণীকূলকে অবাক করে দেওয়া এই গবেষণাটি PNAS জার্নালে ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত হয়। (বিজ্ঞান্বেষী)

লেখা: সাদিয়া সুলতানা হিমু

সূত্র: লাইভ সায়েন্স , সিএনএন

#biology #science #salminicolaশতাব্দি পুরনো ধারণা ভুল প্রমাণ করে বিজ্ঞানীরা প্রথমবারের মতো খুঁজে পেলেন এমন এক প্রাণী, যা অক্সিজেন ছাড়াই বেঁচে থাকতে পারে। নাম এইচ. সালমিনিকোলা (Henneguya salminicola), যা স্যামন মাছের শরীরে বসবাস করে। অনেক এককোষী জীব যেমন ব্যাকটেরিয়া ও আর্কিয়া অক্সিজেন ছাড়াই শক্তি উৎপাদন করতে পারে। একে বলা হয় anaerobic respiration। কিন্তু বহুকোষী প্রাণীও এমনভাবে অভিযোজিত হতে পারে, এটা ছিল প্রায় অকল্পনীয়। গবেষণায় দেখা গেছে এইচ. সালমিনিকোলার শরীরে নেই কোনো মাইটোকন্ড্রিয়াল ডিএনএ, যা সাধারণত প্রাণীর কোষে শক্তি উৎপাদনের জন্য অপরিহার্য। সাধারণত প্রাণী মাইটোকন্ড্রিয়ার মাধ্যমে অক্সিজেন ব্যবহার করে শক্তি তৈরি করে। কিন্তু এই পরজীবী প্রাণীটি সেই ব্যবস্থাই হারিয়ে ফেলেছে। অর্থাৎ বহুকোষী হয়েও এদের শক্তি উৎপাদনের জন্য অক্সিজেনের প্রয়োজন পড়ে না। মাছের দেহের অভ্যন্তরে যেখানে অক্সিজেনের পরিমাণ অত্যন্ত কম, সেখানে টিকে থাকার জন্য এই প্রাণী শ্বাস না নিয়ে বেঁচে থাকার কৌশল রপ্ত করে। ফলস্বরূপ এটি মাইটোকন্ড্রিয়াল জিনোম হারিয়ে এমনভাবে বিবর্তিত হয়েছে, যাতে শক্তি উৎপাদনে আর অক্সিজেনের উপর নির্ভর করতে না হয়। এই আবিষ্কার প্রাণীজগতের সংজ্ঞাকেই নাড়িয়ে দিয়েছে। জীবন এখন শুধুই শ্বাস-প্রশ্বাসের উপর নির্ভর করে না, বরং একটি অভিযোজিত লড়াইয়ে বেঁচে থাকার কৌশল। সমগ্র প্রাণীকূলকে অবাক করে দেওয়া এই গবেষণাটি PNAS জার্নালে ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত হয়। (বিজ্ঞান্বেষী) লেখা: সাদিয়া সুলতানা হিমু সূত্র: লাইভ সায়েন্স , সিএনএন #biology #science #salminicola0 Kommentare 0 Geteilt 471 Ansichten -

আমাদের সমাজে শ্রবণহীনতা একটি সাধারণ সমস্যা। প্রতি হাজারে প্রায় তিনজন নবজাতক জন্মায় এক বা উভয় কানে শ্রবণ সমস্যার সঙ্গে। অনেকের জন্য কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট একটি কার্যকর সমাধান হলেও, এটি ডিভাইসের মাধ্যমে কাজ করে। তাই প্রাকৃতিকভাবে শোনার সূক্ষ্মতা পুরোপুরি ফিরিয়ে আনতে পারে না।

তবে সম্প্রতি এক যুগান্তকারী জিন থেরাপি গবেষণায় দেখা গেছে, মাত্র একবারের জিন থেরাপি ইনজেকশনই জন্মগত বধিরতার বিরুদ্ধে কার্যকর হতে পারে। বিশেষ করে যেসব ক্ষেত্রে OTOF জিনে মিউটেশন রয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে এই নতুন থেরাপি আশার আলো দেখাচ্ছে।

OTOF জিন ওটোফেরলিন নামের একটি প্রোটিন তৈরি করে, যা কানের ভেতর থেকে মস্তিষ্কে শব্দের সংকেত পৌঁছে দিতে সাহায্য করে। এই জিনে সমস্যা থাকলে শব্দ সংকেত পরিবহনে ব্যাঘাত ঘটে এবং জন্ম থেকেই শিশুরা গভীর শ্রবণহীনতায় ভোগে।

এজন্য গবেষকরা একটি সংশোধিত ভাইরাস ব্যবহার করেছেন, যা শ্রবণ কোষের উপর সংযুক্ত হয়ে কোষের নিউক্লিয়াসে প্রবেশ করে নতুন OTOF জিনের নির্দেশনা পৌঁছে দেয়। এর ফলে কোষগুলো আবার ওটোফেরলিন প্রোটিন উৎপাদন শুরু করে এবং রোগীর শ্রবণশক্তি উল্লেখযোগ্যভাবে ফিরে আসে।

পরীক্ষাটি চালানো হয় ১ থেকে ২৪ বছর বয়সী ১০ জন রোগীর ওপর। অধিকাংশ রোগী মাত্র এক মাসের মধ্যে শ্রবণশক্তির উন্নতি অনুভব করেন। শিশুদের ক্ষেত্রে ফলাফল ছিল সবচেয়ে ভালো। সাত বছরের এক মেয়ে মাত্র চার মাসের মধ্যে তার মায়ের সঙ্গে প্রতিদিন কথা বলতে শুরু করে। গবেষণায় গুরুতর কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি, শুধুমাত্র কিছু ক্ষেত্রে শ্বেত রক্তকণিকার সংখ্যা সামান্য হ্রাস লক্ষ করা গেছে।

এই সফলতা জিনগত বধিরতার চিকিৎসায় এক নতুন যুগের সূচনা করেছে। ভবিষ্যতে আরও সাধারণ জিন যেমন GJB2 ও TMC1 এর ওপর কাজ চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। যদিও সেগুলো একটু বেশি জটিল, প্রাণী মডেলগুলোতে ইতিমধ্যেই আশাব্যঞ্জক ফলাফল পাওয়া গেছে।

যদি ভবিষ্যতে এই থেরাপি ব্যাপকভাবে সফল হয়, তবে এটি শুধুমাত্র শ্রবণহীনতা নিরাময়ে নয়, আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে একটি বিপ্লবী পরিবর্তন আনবে। (বিজ্ঞান্বেষী)

লেখা: নূসাইবা হাসান

সূত্র: দ্য কনভারসেশন

#Bigganneshi #GeneTherapy #HearingLoss #OTOFgeneআমাদের সমাজে শ্রবণহীনতা একটি সাধারণ সমস্যা। প্রতি হাজারে প্রায় তিনজন নবজাতক জন্মায় এক বা উভয় কানে শ্রবণ সমস্যার সঙ্গে। অনেকের জন্য কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট একটি কার্যকর সমাধান হলেও, এটি ডিভাইসের মাধ্যমে কাজ করে। তাই প্রাকৃতিকভাবে শোনার সূক্ষ্মতা পুরোপুরি ফিরিয়ে আনতে পারে না। তবে সম্প্রতি এক যুগান্তকারী জিন থেরাপি গবেষণায় দেখা গেছে, মাত্র একবারের জিন থেরাপি ইনজেকশনই জন্মগত বধিরতার বিরুদ্ধে কার্যকর হতে পারে। বিশেষ করে যেসব ক্ষেত্রে OTOF জিনে মিউটেশন রয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে এই নতুন থেরাপি আশার আলো দেখাচ্ছে। OTOF জিন ওটোফেরলিন নামের একটি প্রোটিন তৈরি করে, যা কানের ভেতর থেকে মস্তিষ্কে শব্দের সংকেত পৌঁছে দিতে সাহায্য করে। এই জিনে সমস্যা থাকলে শব্দ সংকেত পরিবহনে ব্যাঘাত ঘটে এবং জন্ম থেকেই শিশুরা গভীর শ্রবণহীনতায় ভোগে। এজন্য গবেষকরা একটি সংশোধিত ভাইরাস ব্যবহার করেছেন, যা শ্রবণ কোষের উপর সংযুক্ত হয়ে কোষের নিউক্লিয়াসে প্রবেশ করে নতুন OTOF জিনের নির্দেশনা পৌঁছে দেয়। এর ফলে কোষগুলো আবার ওটোফেরলিন প্রোটিন উৎপাদন শুরু করে এবং রোগীর শ্রবণশক্তি উল্লেখযোগ্যভাবে ফিরে আসে। পরীক্ষাটি চালানো হয় ১ থেকে ২৪ বছর বয়সী ১০ জন রোগীর ওপর। অধিকাংশ রোগী মাত্র এক মাসের মধ্যে শ্রবণশক্তির উন্নতি অনুভব করেন। শিশুদের ক্ষেত্রে ফলাফল ছিল সবচেয়ে ভালো। সাত বছরের এক মেয়ে মাত্র চার মাসের মধ্যে তার মায়ের সঙ্গে প্রতিদিন কথা বলতে শুরু করে। গবেষণায় গুরুতর কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি, শুধুমাত্র কিছু ক্ষেত্রে শ্বেত রক্তকণিকার সংখ্যা সামান্য হ্রাস লক্ষ করা গেছে। এই সফলতা জিনগত বধিরতার চিকিৎসায় এক নতুন যুগের সূচনা করেছে। ভবিষ্যতে আরও সাধারণ জিন যেমন GJB2 ও TMC1 এর ওপর কাজ চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। যদিও সেগুলো একটু বেশি জটিল, প্রাণী মডেলগুলোতে ইতিমধ্যেই আশাব্যঞ্জক ফলাফল পাওয়া গেছে। যদি ভবিষ্যতে এই থেরাপি ব্যাপকভাবে সফল হয়, তবে এটি শুধুমাত্র শ্রবণহীনতা নিরাময়ে নয়, আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে একটি বিপ্লবী পরিবর্তন আনবে। (বিজ্ঞান্বেষী) লেখা: নূসাইবা হাসান সূত্র: দ্য কনভারসেশন #Bigganneshi #GeneTherapy #HearingLoss #OTOFgene0 Kommentare 0 Geteilt 612 Ansichten -

একজন মানুষ মা'রা গেলে সাধারণভাবে আমরা ধরেই নিই তার শরীরের সবকিছু থেমে গেছে—রক্ত সঞ্চালন নেই, অক্সিজেন সরবরাহ বন্ধ, কোষগুলো নিষ্ক্রিয়। কিন্তু শিকাগোর ইউনিভার্সিটি অফ ইলিনয়ের এক গবেষণায় দেখা গেছে, মানুষের মস্তিষ্কে এমন কিছু কোষ আছে যেগুলো মৃ'ত্যু পরবর্তী কয়েক ঘণ্টা পর্যন্ত না শুধু টিকে থাকে বরং আরও বেশি সক্রিয় হয়ে ওঠে।

এই কোষগুলোকেই বলা হচ্ছে জম্বি কোষ। এখানে জম্বি বলতে Walking De'ad টাইপ কিছু বোঝানো হচ্ছে না। ব্যাপারটা পুরোপুরি বায়োলজিক্যাল লেভেলে। মৃ'ত্যুর পর নিউরোনাল (স্নায়ুকোষ) কোষগুলোর কার্যকলাপ কমে গেলে গ্লিয়াল কোষ নামে পরিচিত একধরনের পরিচ্ছন্নতাকর্মী কোষ ঠিক উল্টোভাবে জেগে উঠে কাজ শুরু করে।

গ্লিয়াল কোষ মূলত মস্তিষ্কে ক্ষত সারানো, বর্জ্য পরিষ্কার এবং ইনফ্ল্যামেশন নিয়ন্ত্রণের কাজ করে। ব্রেইন ইনজুরি, স্ট্রোক বা অক্সিজেনের অভাবে এরা সক্রিয় হয়। মৃ'ত্যুর ঘটনাও তাদের কাছে একধরনের বিপর্যয় তাই তারা আপন তাগিদে সক্রিয় হয়ে ওঠে। তারা শাখা-প্রশাখা তৈরি করে, আশপাশ পরিষ্কার করে, এমনকি জিন এক্সপ্রেশনও বাড়িয়ে দেয়।

গবেষণায় দেখা গেছে, মৃ'ত্যুর পর ১২ থেকে ২৪ ঘণ্টা পর্যন্ত এই কোষগুলো সক্রিয় থাকে। অথচ স্নায়ু কোষগুলো সেই সময়েই কার্যত নীরব। এটা বোঝার জন্য একটা ব্যাপার পরিষ্কার রাখা দরকার। মৃ'ত্যু মানে শরীর এক ঝটকায় থেমে যাওয়া নয়। হৃদস্পন্দন থেমে গেলেও কিছু কোষের মৃ'ত্যু হতে সময় লাগে। এই সময়েই দেখা যায় এই অদ্ভুত জৈবিক তৎপরতা।

তবে ভুল বোঝার সুযোগ আছে। এটা ভাবার কারণ নেই যে মস্তিষ্ক চিন্তা করে যাচ্ছে বা মানুষ আধামৃ'ত অবস্থায় আছে। জোম্বি কোষ মানে হচ্ছে কিছু কোষ জীবপ্রক্রিয়া বজায় রেখে একটা সীমিত সময় ধরে নিজেদের কাজ চালিয়ে যায়।

এই গবেষণার মাধ্যমে গবেষকরা একটা বড় প্রশ্ন তুলেছেন। গবেষকরা যেসব ব্রেইন ডিজঅর্ডার নিয়ে গবেষণা করে যেমন অটিজম, অ্যালঝেইমার, স্কিজোফ্রেনিয়া, তার অনেকটাই করা হয় মৃ'ত্যুর পর সংগৃহীত মস্তিষ্কের টিস্যু ব্যবহার করে। কিন্তু যদি এই টিস্যু সংগ্রহে দেরি হয়, তাহলে গ্লিয়াল কোষের এই জেগে ওঠা আচরণ গবেষণার ফলাফলকে প্রভাবিত করতে পারে। তাই গবেষকদের উচিত পোস্টমর্টেম গবেষণার আগে এই জেনেটিক পরিবর্তনগুলো মাথায় রেখে গবেষণা করা।

একটা বিষয় স্পষ্ট, মৃ'ত্যু মানেই সবকিছু থেমে যায় না। আমরা যাকে এক কথায় মৃ'ত বলি, আদতে শরীরের ভেতরে কিছু কোষ হয়তো তখনও নিজের শেষ কাজটা করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। (বিজ্ঞান্বেষী)

তথ্যসূত্র: সায়েন্স এলার্ট, সায়েন্টিফিক রিপোর্টস

#Bigganneshi #neuroscience #brain #zombieএকজন মানুষ মা'রা গেলে সাধারণভাবে আমরা ধরেই নিই তার শরীরের সবকিছু থেমে গেছে—রক্ত সঞ্চালন নেই, অক্সিজেন সরবরাহ বন্ধ, কোষগুলো নিষ্ক্রিয়। কিন্তু শিকাগোর ইউনিভার্সিটি অফ ইলিনয়ের এক গবেষণায় দেখা গেছে, মানুষের মস্তিষ্কে এমন কিছু কোষ আছে যেগুলো মৃ'ত্যু পরবর্তী কয়েক ঘণ্টা পর্যন্ত না শুধু টিকে থাকে বরং আরও বেশি সক্রিয় হয়ে ওঠে। এই কোষগুলোকেই বলা হচ্ছে জম্বি কোষ। এখানে জম্বি বলতে Walking De'ad টাইপ কিছু বোঝানো হচ্ছে না। ব্যাপারটা পুরোপুরি বায়োলজিক্যাল লেভেলে। মৃ'ত্যুর পর নিউরোনাল (স্নায়ুকোষ) কোষগুলোর কার্যকলাপ কমে গেলে গ্লিয়াল কোষ নামে পরিচিত একধরনের পরিচ্ছন্নতাকর্মী কোষ ঠিক উল্টোভাবে জেগে উঠে কাজ শুরু করে। গ্লিয়াল কোষ মূলত মস্তিষ্কে ক্ষত সারানো, বর্জ্য পরিষ্কার এবং ইনফ্ল্যামেশন নিয়ন্ত্রণের কাজ করে। ব্রেইন ইনজুরি, স্ট্রোক বা অক্সিজেনের অভাবে এরা সক্রিয় হয়। মৃ'ত্যুর ঘটনাও তাদের কাছে একধরনের বিপর্যয় তাই তারা আপন তাগিদে সক্রিয় হয়ে ওঠে। তারা শাখা-প্রশাখা তৈরি করে, আশপাশ পরিষ্কার করে, এমনকি জিন এক্সপ্রেশনও বাড়িয়ে দেয়। গবেষণায় দেখা গেছে, মৃ'ত্যুর পর ১২ থেকে ২৪ ঘণ্টা পর্যন্ত এই কোষগুলো সক্রিয় থাকে। অথচ স্নায়ু কোষগুলো সেই সময়েই কার্যত নীরব। এটা বোঝার জন্য একটা ব্যাপার পরিষ্কার রাখা দরকার। মৃ'ত্যু মানে শরীর এক ঝটকায় থেমে যাওয়া নয়। হৃদস্পন্দন থেমে গেলেও কিছু কোষের মৃ'ত্যু হতে সময় লাগে। এই সময়েই দেখা যায় এই অদ্ভুত জৈবিক তৎপরতা। তবে ভুল বোঝার সুযোগ আছে। এটা ভাবার কারণ নেই যে মস্তিষ্ক চিন্তা করে যাচ্ছে বা মানুষ আধামৃ'ত অবস্থায় আছে। জোম্বি কোষ মানে হচ্ছে কিছু কোষ জীবপ্রক্রিয়া বজায় রেখে একটা সীমিত সময় ধরে নিজেদের কাজ চালিয়ে যায়। এই গবেষণার মাধ্যমে গবেষকরা একটা বড় প্রশ্ন তুলেছেন। গবেষকরা যেসব ব্রেইন ডিজঅর্ডার নিয়ে গবেষণা করে যেমন অটিজম, অ্যালঝেইমার, স্কিজোফ্রেনিয়া, তার অনেকটাই করা হয় মৃ'ত্যুর পর সংগৃহীত মস্তিষ্কের টিস্যু ব্যবহার করে। কিন্তু যদি এই টিস্যু সংগ্রহে দেরি হয়, তাহলে গ্লিয়াল কোষের এই জেগে ওঠা আচরণ গবেষণার ফলাফলকে প্রভাবিত করতে পারে। তাই গবেষকদের উচিত পোস্টমর্টেম গবেষণার আগে এই জেনেটিক পরিবর্তনগুলো মাথায় রেখে গবেষণা করা। একটা বিষয় স্পষ্ট, মৃ'ত্যু মানেই সবকিছু থেমে যায় না। আমরা যাকে এক কথায় মৃ'ত বলি, আদতে শরীরের ভেতরে কিছু কোষ হয়তো তখনও নিজের শেষ কাজটা করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। (বিজ্ঞান্বেষী) তথ্যসূত্র: সায়েন্স এলার্ট, সায়েন্টিফিক রিপোর্টস #Bigganneshi #neuroscience #brain #zombie0 Kommentare 0 Geteilt 627 Ansichten -

পরিচিত হোন বিজ্ঞান্বেষীর অফিসিয়াল গ্রুপ কি....বিজ্ঞান খুঁজছেন!? (KBKh) এর নিবেদিত উত্তরদাতা টিমের সাথে যারা এই গ্রুপের বিজ্ঞান আলোচনাকে আরো একধাপ এগিয়ে নিয়ে গেছে।

যখনই কেউ গ্রুপে বিজ্ঞানবিষয়ক কোনো প্রশ্ন করেন, এই টিমটাই সবার আগে প্রস্তুত থাকে সঠিক ও প্রাসঙ্গিক উত্তর নিয়ে। প্রতিটি প্রশ্নের পেছনের ব্যাখ্যা, যুক্তি এবং বৈজ্ঞানিক ভিত্তি তারা আগেভাগেই খুঁজে বের করে—একাডেমিক নলেজ, অভিজ্ঞতা ও অনলাইন রিসার্চ এর সমন্বয়ে।

তাদের দায়িত্ববোধ, নিয়মিত উত্তর তৈরির ধারা এবং বিজ্ঞানচর্চাকে সক্রিয় রাখার প্রচেষ্টা আমাদের কমিউনিটির জন্য সত্যিই অনুপ্রেরণাদায়ক। আমরা গর্বিত এই টিমকে আমাদের মাঝে পেয়ে। ব্যক্তিগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে শুধুমাত্র বিজ্ঞান নিয়ে কাজ করে যাওয়ার জন্য আপনাদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ।

#BigganneshiCoreপরিচিত হোন বিজ্ঞান্বেষীর অফিসিয়াল গ্রুপ কি....বিজ্ঞান খুঁজছেন!? (KBKh) এর নিবেদিত উত্তরদাতা টিমের সাথে যারা এই গ্রুপের বিজ্ঞান আলোচনাকে আরো একধাপ এগিয়ে নিয়ে গেছে। যখনই কেউ গ্রুপে বিজ্ঞানবিষয়ক কোনো প্রশ্ন করেন, এই টিমটাই সবার আগে প্রস্তুত থাকে সঠিক ও প্রাসঙ্গিক উত্তর নিয়ে। প্রতিটি প্রশ্নের পেছনের ব্যাখ্যা, যুক্তি এবং বৈজ্ঞানিক ভিত্তি তারা আগেভাগেই খুঁজে বের করে—একাডেমিক নলেজ, অভিজ্ঞতা ও অনলাইন রিসার্চ এর সমন্বয়ে। তাদের দায়িত্ববোধ, নিয়মিত উত্তর তৈরির ধারা এবং বিজ্ঞানচর্চাকে সক্রিয় রাখার প্রচেষ্টা আমাদের কমিউনিটির জন্য সত্যিই অনুপ্রেরণাদায়ক। আমরা গর্বিত এই টিমকে আমাদের মাঝে পেয়ে। ব্যক্তিগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে শুধুমাত্র বিজ্ঞান নিয়ে কাজ করে যাওয়ার জন্য আপনাদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। #BigganneshiCore0 Kommentare 0 Geteilt 682 Ansichten -

দুঃস্বপ্ন শুধু রাতের ঘুম কেড়ে নেয় না বরং নিয়ে আসতে পারে আপনার জীবনের জন্য নীরব হুমকি। যুক্তরাষ্ট্রের চারটি বড় গবেষণার বিশ্লেষণে দেখা গেছে, যাঁরা সপ্তাহে একাধিকবার দুঃস্বপ্নে ভোগেন তাঁদের অকাল মৃত্যুর (৭৫ বছরের আগেই) সম্ভাবনা তিন গুণ পর্যন্ত বেশি। এমনকি বয়স, ওজন, মানসিক স্বাস্থ্য বা ধূমপানের মতো ঝুঁকির বিষয় হিসেবে নিয়েও। গবেষণাটি দীর্ঘ ১৮ বছর ধরে ৪,০০০ জনেরও বেশি মানুষের উপর চালানো হয়।

গবেষকরা ডিএনএতে থাকা বিশেষ রাসায়নিক চিহ্ন পরীক্ষা করে দেখেছেন, দুঃস্বপ্নে ভোগা মানুষেরা প্রকৃত বয়সের তুলনায় জৈবিকভাবে বেশি বয়স্ক। ঘুমের সময়ের তীব্র মানসিক চাপ ও অনিদ্রা কোষের বার্ধক্য ত্বরান্বিত করে, শরীরের মেরামত প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে।

REM (Rapid Eye Movement) চক্রে ঘুমের সময় যখন দুঃস্বপ্ন দেখা হয় তখন শরীরে অ্যাড্রেনালিন ও কর্টিসলের মতো স্ট্রেস হরমোনের মাত্রা বেড়ে যায়। এটা নিয়মিত হলে শরীর দিনভর একটা চাপের মধ্যে থাকে যা প্রদাহ ও রক্তচাপ বাড়ায় এবং কোষের ক্ষয় ত্বরান্বিত করে।

এখানেই শেষ নয়। নিয়মিত দুঃস্বপ্ন ভবিষ্যতে পারকিনসন কিংবা ডিমেনশিয়ার মতো জটিল স্নায়বিক রোগের সম্ভাবনাও বাড়ায়। কারণ স্বপ্নের জন্য মস্তিষ্কের যে অংশগুলো দায়ী সেগুলোই এ ধরনের রোগে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

তবে আশার কথা এই যে দুঃস্বপ্ন নিয়ন্ত্রণ করা যায়। চিকিৎসার মাধ্যমে ঘুমের মান উন্নত করার পাশাপাশি দীর্ঘায়ু অর্জনও সম্ভব। কগনিটিভ বিহেভিয়ারাল থেরাপি বা CBT এবং ইমেজরি রিহার্সাল থেরাপি নামের এক ধরনের পদ্ধতিতে দুঃস্বপ্নের দৃশ্য কল্পনা করে তার পরিণতি পাল্টে ফেলার চর্চা করা হয়। এটা ভয়কে হার মানানোর একটি সহজ উপায়!

এছাড়াও গবেষণাটি এখনো পিয়ার রিভিউড নয় এবং অংশগ্রহণকারীদের ভৌগোলিক ও জাতিগত বৈচিত্র্য কিছুটা কম ছিল। তাই ফলাফল সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নাও হতে পারে। তবুও দীর্ঘমেয়াদি তথ্য, সরকারি মৃত্যুর নথি আর বিভিন্ন দল থেকে সংগৃহীত উপাত্ত ব্যবহার করায় এই গবেষণাকে গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে। (বিজ্ঞান্বেষী)

#nightmare #science #Bigganneshiদুঃস্বপ্ন শুধু রাতের ঘুম কেড়ে নেয় না বরং নিয়ে আসতে পারে আপনার জীবনের জন্য নীরব হুমকি। যুক্তরাষ্ট্রের চারটি বড় গবেষণার বিশ্লেষণে দেখা গেছে, যাঁরা সপ্তাহে একাধিকবার দুঃস্বপ্নে ভোগেন তাঁদের অকাল মৃত্যুর (৭৫ বছরের আগেই) সম্ভাবনা তিন গুণ পর্যন্ত বেশি। এমনকি বয়স, ওজন, মানসিক স্বাস্থ্য বা ধূমপানের মতো ঝুঁকির বিষয় হিসেবে নিয়েও। গবেষণাটি দীর্ঘ ১৮ বছর ধরে ৪,০০০ জনেরও বেশি মানুষের উপর চালানো হয়। গবেষকরা ডিএনএতে থাকা বিশেষ রাসায়নিক চিহ্ন পরীক্ষা করে দেখেছেন, দুঃস্বপ্নে ভোগা মানুষেরা প্রকৃত বয়সের তুলনায় জৈবিকভাবে বেশি বয়স্ক। ঘুমের সময়ের তীব্র মানসিক চাপ ও অনিদ্রা কোষের বার্ধক্য ত্বরান্বিত করে, শরীরের মেরামত প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে। REM (Rapid Eye Movement) চক্রে ঘুমের সময় যখন দুঃস্বপ্ন দেখা হয় তখন শরীরে অ্যাড্রেনালিন ও কর্টিসলের মতো স্ট্রেস হরমোনের মাত্রা বেড়ে যায়। এটা নিয়মিত হলে শরীর দিনভর একটা চাপের মধ্যে থাকে যা প্রদাহ ও রক্তচাপ বাড়ায় এবং কোষের ক্ষয় ত্বরান্বিত করে। এখানেই শেষ নয়। নিয়মিত দুঃস্বপ্ন ভবিষ্যতে পারকিনসন কিংবা ডিমেনশিয়ার মতো জটিল স্নায়বিক রোগের সম্ভাবনাও বাড়ায়। কারণ স্বপ্নের জন্য মস্তিষ্কের যে অংশগুলো দায়ী সেগুলোই এ ধরনের রোগে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে আশার কথা এই যে দুঃস্বপ্ন নিয়ন্ত্রণ করা যায়। চিকিৎসার মাধ্যমে ঘুমের মান উন্নত করার পাশাপাশি দীর্ঘায়ু অর্জনও সম্ভব। কগনিটিভ বিহেভিয়ারাল থেরাপি বা CBT এবং ইমেজরি রিহার্সাল থেরাপি নামের এক ধরনের পদ্ধতিতে দুঃস্বপ্নের দৃশ্য কল্পনা করে তার পরিণতি পাল্টে ফেলার চর্চা করা হয়। এটা ভয়কে হার মানানোর একটি সহজ উপায়! এছাড়াও গবেষণাটি এখনো পিয়ার রিভিউড নয় এবং অংশগ্রহণকারীদের ভৌগোলিক ও জাতিগত বৈচিত্র্য কিছুটা কম ছিল। তাই ফলাফল সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নাও হতে পারে। তবুও দীর্ঘমেয়াদি তথ্য, সরকারি মৃত্যুর নথি আর বিভিন্ন দল থেকে সংগৃহীত উপাত্ত ব্যবহার করায় এই গবেষণাকে গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে। (বিজ্ঞান্বেষী) #nightmare #science #Bigganneshi0 Kommentare 0 Geteilt 532 Ansichten -

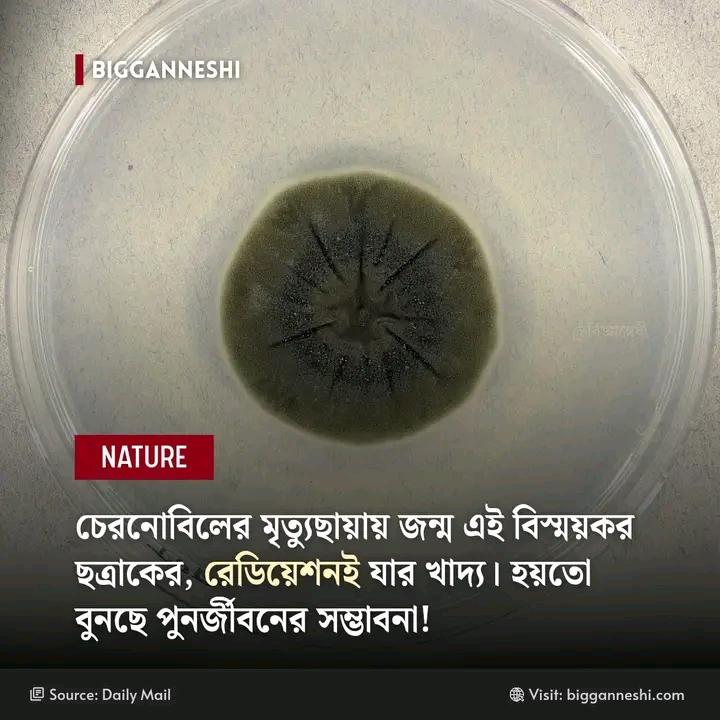

চেরনোবিল, যেখানে একসময় একটি ভয়াবহ পারমাণবিক দুর্ঘটনা ঘটে ছিল, তা এখন একটি মৃত প্রান্তরে পরিণত হয়েছে। তবে ভয়াবহ এই পরিবেশেও কিছু জীবিত সত্তা শেষ পর্যন্ত রেখেছে তাদের অস্তিত্ব। যার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে একটি কালো রঙের ছত্রাক। নাম Cladosporium sphaerospermum।

এটি সাধারণ ছত্রাকের মতো নয়। বাতাস বা সূর্যের আলো থেকে নয় বরং চেরনোবিলের বিপজ্জনক রেডিয়েশন (তেজস্ক্রিয় রশ্মি) শোষণ করেই বেঁচে থাকে! এর মধ্যে এক বিশেষ মৌলিক উপাদান মেলানিন বিদ্যমান, যা আমাদের ত্বকের রং নির্ধারণ করে। এই মেলানিন রেডিয়েশন শোষণ করে এবং সেই শক্তির মাধ্যমে ছত্রাকটি বৃদ্ধি পায়।

যদিও এটি চেরনোবিলের পরিবেশকে পুরোপুরি পুনরুজ্জীবিত করছে না। তবুও নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে রেডিয়েশনকে কাজে লাগাচ্ছে। ভবিষ্যতে এই ছত্রাক পারমাণবিক দুর্ঘটনার প্রভাবে সৃষ্ট তেজস্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সহায়ক হতে পারে। এমনকি মহাকাশ ভ্রমণের সময় রেডিয়েশন সুরক্ষার ক্ষেত্রেও এটি কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে।

এই ক্ষুদ্র ছত্রাকটি প্রমাণ করে, প্রকৃতি কখনো সহজে হার মানে না। ধ্বংসের মাঝেও সে নতুন সম্ভাবনার বীজ বোনে।

লেখা: আহনাফ তাহমিদ রহমান

#Bigganneshi #nature #chernobyl #radiation #scienceচেরনোবিল, যেখানে একসময় একটি ভয়াবহ পারমাণবিক দুর্ঘটনা ঘটে ছিল, তা এখন একটি মৃত প্রান্তরে পরিণত হয়েছে। তবে ভয়াবহ এই পরিবেশেও কিছু জীবিত সত্তা শেষ পর্যন্ত রেখেছে তাদের অস্তিত্ব। যার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে একটি কালো রঙের ছত্রাক। নাম Cladosporium sphaerospermum। এটি সাধারণ ছত্রাকের মতো নয়। বাতাস বা সূর্যের আলো থেকে নয় বরং চেরনোবিলের বিপজ্জনক রেডিয়েশন (তেজস্ক্রিয় রশ্মি) শোষণ করেই বেঁচে থাকে! এর মধ্যে এক বিশেষ মৌলিক উপাদান মেলানিন বিদ্যমান, যা আমাদের ত্বকের রং নির্ধারণ করে। এই মেলানিন রেডিয়েশন শোষণ করে এবং সেই শক্তির মাধ্যমে ছত্রাকটি বৃদ্ধি পায়। যদিও এটি চেরনোবিলের পরিবেশকে পুরোপুরি পুনরুজ্জীবিত করছে না। তবুও নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে রেডিয়েশনকে কাজে লাগাচ্ছে। ভবিষ্যতে এই ছত্রাক পারমাণবিক দুর্ঘটনার প্রভাবে সৃষ্ট তেজস্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সহায়ক হতে পারে। এমনকি মহাকাশ ভ্রমণের সময় রেডিয়েশন সুরক্ষার ক্ষেত্রেও এটি কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে। এই ক্ষুদ্র ছত্রাকটি প্রমাণ করে, প্রকৃতি কখনো সহজে হার মানে না। ধ্বংসের মাঝেও সে নতুন সম্ভাবনার বীজ বোনে। লেখা: আহনাফ তাহমিদ রহমান #Bigganneshi #nature #chernobyl #radiation #science0 Kommentare 0 Geteilt 444 Ansichten -

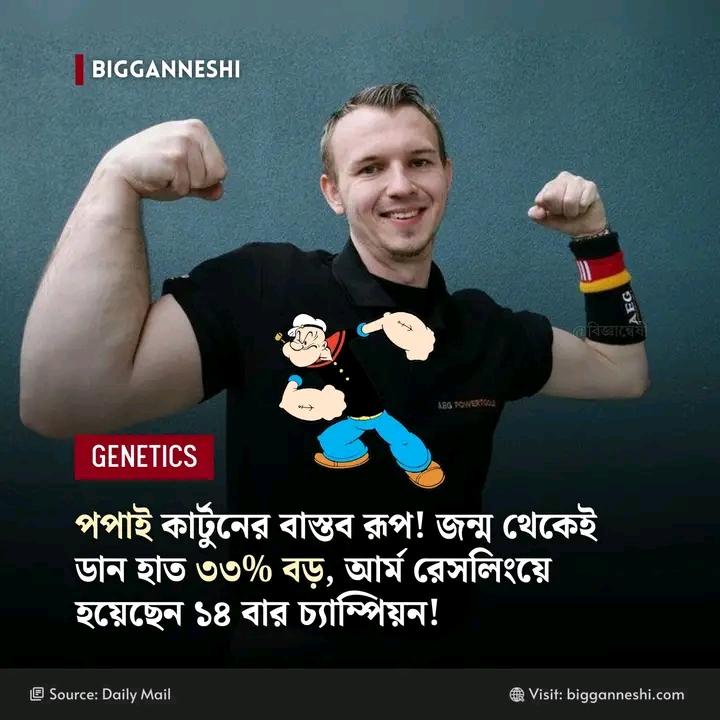

ম্যাটিয়াস শ্লিটে জার্মানির একজন পেশাদার আর্ম রেসলিং তারকা, যিনি বিশ্বব্যাপী পরিচিত তার ডান হাতের অস্বাভাবিক আকারের জন্য। জন্মগতভাবে তার ডান হাত বাম হাতের তুলনায় প্রায় ৩৩ শতাংশ বড়। যার কারণ একটি বিরল জিনগত ত্রুটি — Klumpke-Dejerine syndrome।

মাত্র ১৬ বছর বয়সে শ্লিটে প্রথম আর্ম রেসলিং প্রতিযোগিতায় অংশ নেন। ওজন কম হওয়ায় (মাত্র ৬৫ কেজি) শুরুতে প্রতিদ্বন্দ্বীরা তাকে নিয়ে উপহাস করত। কিন্তু প্রতিযোগিতায় একের পর এক সবাইকে হারিয়ে তিনি সবাইকে চমকে দেন আর সেই উপহাস তখন শ্রদ্ধায় পরিণত হয়। এ ঘটনার পর ২০০৪ সালে তিনি পেশাদার ক্যারিয়ার শুরু করেন।

শ্লিটের পরিবার প্রথম তার ডান হাতের শক্তি টের পায় যখন সে ৩ বছর বয়সে একটি বড় কয়লার বালতি তুলেছিল। যা ছিল তার বয়সের তুলনায় খুবই অস্বাভাবিক ব্যাপার।

২০১৪ সালের তথ্য অনুযায়ী, তিনি ৭ বার জার্মান চ্যাম্পিয়ন ও ১৪ বার আন্তর্জাতিক শিরোপা জিতেছেন। তার বিশাল হাতের জন্য তাকে মজা করে ‘হেলবয়’ বলা হয় জনপ্রিয় কমিক ক্যারেক্টার হেলবয়ের বিশাল ডান হাতের সঙ্গে মিল থাকায়। তবে কেউ কেউ তাকে বাস্তবের কার্টুন ক্যারেক্টার ‘পপাই’ এর সাথেও তুলনা করেন। (বিজ্ঞান্বেষী)

লেখা: নাইমা জান্নাত সামিরা

#Bigganneshi #science #MatthiasSchlitteম্যাটিয়াস শ্লিটে জার্মানির একজন পেশাদার আর্ম রেসলিং তারকা, যিনি বিশ্বব্যাপী পরিচিত তার ডান হাতের অস্বাভাবিক আকারের জন্য। জন্মগতভাবে তার ডান হাত বাম হাতের তুলনায় প্রায় ৩৩ শতাংশ বড়। যার কারণ একটি বিরল জিনগত ত্রুটি — Klumpke-Dejerine syndrome। মাত্র ১৬ বছর বয়সে শ্লিটে প্রথম আর্ম রেসলিং প্রতিযোগিতায় অংশ নেন। ওজন কম হওয়ায় (মাত্র ৬৫ কেজি) শুরুতে প্রতিদ্বন্দ্বীরা তাকে নিয়ে উপহাস করত। কিন্তু প্রতিযোগিতায় একের পর এক সবাইকে হারিয়ে তিনি সবাইকে চমকে দেন আর সেই উপহাস তখন শ্রদ্ধায় পরিণত হয়। এ ঘটনার পর ২০০৪ সালে তিনি পেশাদার ক্যারিয়ার শুরু করেন। শ্লিটের পরিবার প্রথম তার ডান হাতের শক্তি টের পায় যখন সে ৩ বছর বয়সে একটি বড় কয়লার বালতি তুলেছিল। যা ছিল তার বয়সের তুলনায় খুবই অস্বাভাবিক ব্যাপার। ২০১৪ সালের তথ্য অনুযায়ী, তিনি ৭ বার জার্মান চ্যাম্পিয়ন ও ১৪ বার আন্তর্জাতিক শিরোপা জিতেছেন। তার বিশাল হাতের জন্য তাকে মজা করে ‘হেলবয়’ বলা হয় জনপ্রিয় কমিক ক্যারেক্টার হেলবয়ের বিশাল ডান হাতের সঙ্গে মিল থাকায়। তবে কেউ কেউ তাকে বাস্তবের কার্টুন ক্যারেক্টার ‘পপাই’ এর সাথেও তুলনা করেন। (বিজ্ঞান্বেষী) লেখা: নাইমা জান্নাত সামিরা #Bigganneshi #science #MatthiasSchlitte0 Kommentare 0 Geteilt 483 Ansichten -

সারাদিন অলসভাবে ঘুমিয়ে কাটানো বিড়ালকে আপনি যতই আরামপ্রিয় ভাবুন না কেন, তার ঘুমের অভ্যাসে লুকিয়ে আছে একটি প্রতিরক্ষা কৌশল। আপনি যদি একটু খেয়াল করেন, দেখবেন বেশিরভাগ বিড়ালই বাঁ পাশে কাত হয়ে ঘুমাতে পছন্দ করে।

গবেষকেরা ইউটিউব থেকে সংগৃহীত ৪০৮টি বিড়ালের ঘুমের ভিডিও বিশ্লেষণ করে দেখেছেন, প্রায় ৬৫ শতাংশ (২৬৮টি) বিড়াল বাঁ দিকে কাত হয়ে ঘুমিয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে এটাকে উদ্দেশ্যহীন মনে হলেও, এর পেছনে রয়েছে স্নায়ুবিজ্ঞানের ব্যাখ্যা।

বিড়াল যখন বাঁ দিকে কাত হয়ে ঘুমায়, তখন তার ডান চোখ থাকে আংশিক খোলা বা সচেতন অবস্থায়। এই চোখের তথ্য সরাসরি ডান হেমিস্ফিয়ারে পাঠানো হয়, যেটা প্রাণীদের মস্তিষ্কের সেই অংশ যা স্থানিক সচেতনতা, হঠাৎ হুমকি শনাক্ত করা এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য দায়ী।

এছাড়া বিড়াল সাধারণত উঁচু জায়গায় ঘুমায়, যেমন আলমারির উপর। এর ফলে নিচ থেকে আসা শিকারির আক্রমণ সহজে ঠেকানো সম্ভব হয়। এই ঘুমের ভঙ্গি মূলত বিবর্তনের ধারায় গড়ে ওঠা এক প্রতিরক্ষামূলক কৌশল যা ঘুমের মাঝেও বিড়ালকে সজাগ রাখে। (বিজ্ঞান্বেষী)

লেখা: মোঃ খালিদ হাসান

#Bigganneshi #বিড়াল #catসারাদিন অলসভাবে ঘুমিয়ে কাটানো বিড়ালকে আপনি যতই আরামপ্রিয় ভাবুন না কেন, তার ঘুমের অভ্যাসে লুকিয়ে আছে একটি প্রতিরক্ষা কৌশল। আপনি যদি একটু খেয়াল করেন, দেখবেন বেশিরভাগ বিড়ালই বাঁ পাশে কাত হয়ে ঘুমাতে পছন্দ করে। গবেষকেরা ইউটিউব থেকে সংগৃহীত ৪০৮টি বিড়ালের ঘুমের ভিডিও বিশ্লেষণ করে দেখেছেন, প্রায় ৬৫ শতাংশ (২৬৮টি) বিড়াল বাঁ দিকে কাত হয়ে ঘুমিয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে এটাকে উদ্দেশ্যহীন মনে হলেও, এর পেছনে রয়েছে স্নায়ুবিজ্ঞানের ব্যাখ্যা। বিড়াল যখন বাঁ দিকে কাত হয়ে ঘুমায়, তখন তার ডান চোখ থাকে আংশিক খোলা বা সচেতন অবস্থায়। এই চোখের তথ্য সরাসরি ডান হেমিস্ফিয়ারে পাঠানো হয়, যেটা প্রাণীদের মস্তিষ্কের সেই অংশ যা স্থানিক সচেতনতা, হঠাৎ হুমকি শনাক্ত করা এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য দায়ী। এছাড়া বিড়াল সাধারণত উঁচু জায়গায় ঘুমায়, যেমন আলমারির উপর। এর ফলে নিচ থেকে আসা শিকারির আক্রমণ সহজে ঠেকানো সম্ভব হয়। এই ঘুমের ভঙ্গি মূলত বিবর্তনের ধারায় গড়ে ওঠা এক প্রতিরক্ষামূলক কৌশল যা ঘুমের মাঝেও বিড়ালকে সজাগ রাখে। (বিজ্ঞান্বেষী) লেখা: মোঃ খালিদ হাসান #Bigganneshi #বিড়াল #cat0 Kommentare 0 Geteilt 304 Ansichten -

উদ্ভিদকে আমরা অনেকেই নিঃস্পন্দ, অনুভূতিহীন জীব মনে করি। উদ্ভিদ নড়াচড়া করা বা সাড়া দেয় না—এই ধারণা এতটাই সাধারণ যে আমরা জানতেই পারিনা উদ্ভিদ আমাদের চারপাশে কত সক্রিয়ভাবে পরিবেশের সঙ্গে যোগাযোগ করে চলে।

সাম্প্রতিক দুটি গবেষণা আমাদের এই প্রচলিত ভাবনার বিপরীত এক বাস্তবতা তুলে ধরেছে। গাছপালা শব্দ শুনতে পারে। আর তা শুধু সাধারণ শব্দ নয়, বরং এমন সূক্ষ্ম শব্দও যা আমাদের শ্রবণের বাইরে পড়ে।

গবেষণায় দেখা যায়, মৌমাছির মতো পরাগবাহী পোকার ডানার গুঞ্জন এক ধরনের সিগন্যাল তৈরি করে। এই সিগন্যাল সনাক্ত করে স্ন্যাপড্রাগন নামের একটি ফুল তার নেকটার বা মধুর ঘনত্ব বাড়িয়ে দেয়, যেন মৌমাছি তার কাছেই বেশি সময় থাকে। মূলত পরাগায়ন নিশ্চিত করতেই স্ন্যাপড্রাগন এই কৌশল অবলম্বন করে।

অন্যদিকে আরেকটি গবেষণায় দেখা গেছে, ক্যাটারপিলার যখন Arabidopsis নামের একটি গাছের পাতা খায়, তখন সেই পাতাগুলো একধরনের কম্পন তৈরি করে। এই কম্পনের শব্দ রেকর্ড করে বিজ্ঞানীরা অন্য Arabidopsis গাছকে শোনান। আশ্চর্যজনকভাবে সেই গাছ তখনই প্রতিরক্ষামূলক রাসায়নিক যৌগ তৈরি করে, যেটা পোকাদের জন্য অপছন্দনীয় বা ক্ষতিকর।

মজার ব্যাপার হলো, এই প্রতিক্রিয়া শুধু তখনই দেখা যায়, যখন শব্দটা সত্যি আক্রমণাত্মক মনে হয়। বাতাসের শব্দ বা অন্য পোকার শব্দ শোনালে গাছ কোনো প্রতিক্রিয়া দেখায়নি।

তবে গাছ কি কানে শোনে? না। গাছের শোনার পদ্ধতি আমাদের মতো নয়। তারা শব্দতরঙ্গ বা কম্পন বুঝতে পারে মাটি, কান্ড বা পাতার মাধ্যমে। একে বলে vibroacoustic sensitivity। উদ্ভিদ পরিবেশের সঙ্গে খুব সূক্ষ্মভাবে যুক্ত। তারা শুধু আলো বা পানি নয়, শব্দ, কম্পন, এমনকি আশেপাশের প্রাণীর উপস্থিতিও অনুভব করতে পারে।

এই তথ্য কৃষিক্ষেত্রে বড় ধরনের পরিবর্তন আনতে পারে। ভবিষ্যতে হয়তো এমন প্রযুক্তি আসবে, যেখানে গাছকে ভয় দেখিয়ে তাদের নিজস্ব প্রতিরক্ষা বাড়ানো যাবে কীটনাশক ছাড়াই। (বিজ্ঞান্বেষী)

লেখা: ইয়াসিন খন্দকার

#science #nature #Bigganneshi #bee #treeউদ্ভিদকে আমরা অনেকেই নিঃস্পন্দ, অনুভূতিহীন জীব মনে করি। উদ্ভিদ নড়াচড়া করা বা সাড়া দেয় না—এই ধারণা এতটাই সাধারণ যে আমরা জানতেই পারিনা উদ্ভিদ আমাদের চারপাশে কত সক্রিয়ভাবে পরিবেশের সঙ্গে যোগাযোগ করে চলে। সাম্প্রতিক দুটি গবেষণা আমাদের এই প্রচলিত ভাবনার বিপরীত এক বাস্তবতা তুলে ধরেছে। গাছপালা শব্দ শুনতে পারে। আর তা শুধু সাধারণ শব্দ নয়, বরং এমন সূক্ষ্ম শব্দও যা আমাদের শ্রবণের বাইরে পড়ে। গবেষণায় দেখা যায়, মৌমাছির মতো পরাগবাহী পোকার ডানার গুঞ্জন এক ধরনের সিগন্যাল তৈরি করে। এই সিগন্যাল সনাক্ত করে স্ন্যাপড্রাগন নামের একটি ফুল তার নেকটার বা মধুর ঘনত্ব বাড়িয়ে দেয়, যেন মৌমাছি তার কাছেই বেশি সময় থাকে। মূলত পরাগায়ন নিশ্চিত করতেই স্ন্যাপড্রাগন এই কৌশল অবলম্বন করে। অন্যদিকে আরেকটি গবেষণায় দেখা গেছে, ক্যাটারপিলার যখন Arabidopsis নামের একটি গাছের পাতা খায়, তখন সেই পাতাগুলো একধরনের কম্পন তৈরি করে। এই কম্পনের শব্দ রেকর্ড করে বিজ্ঞানীরা অন্য Arabidopsis গাছকে শোনান। আশ্চর্যজনকভাবে সেই গাছ তখনই প্রতিরক্ষামূলক রাসায়নিক যৌগ তৈরি করে, যেটা পোকাদের জন্য অপছন্দনীয় বা ক্ষতিকর। মজার ব্যাপার হলো, এই প্রতিক্রিয়া শুধু তখনই দেখা যায়, যখন শব্দটা সত্যি আক্রমণাত্মক মনে হয়। বাতাসের শব্দ বা অন্য পোকার শব্দ শোনালে গাছ কোনো প্রতিক্রিয়া দেখায়নি। তবে গাছ কি কানে শোনে? না। গাছের শোনার পদ্ধতি আমাদের মতো নয়। তারা শব্দতরঙ্গ বা কম্পন বুঝতে পারে মাটি, কান্ড বা পাতার মাধ্যমে। একে বলে vibroacoustic sensitivity। উদ্ভিদ পরিবেশের সঙ্গে খুব সূক্ষ্মভাবে যুক্ত। তারা শুধু আলো বা পানি নয়, শব্দ, কম্পন, এমনকি আশেপাশের প্রাণীর উপস্থিতিও অনুভব করতে পারে। এই তথ্য কৃষিক্ষেত্রে বড় ধরনের পরিবর্তন আনতে পারে। ভবিষ্যতে হয়তো এমন প্রযুক্তি আসবে, যেখানে গাছকে ভয় দেখিয়ে তাদের নিজস্ব প্রতিরক্ষা বাড়ানো যাবে কীটনাশক ছাড়াই। (বিজ্ঞান্বেষী) লেখা: ইয়াসিন খন্দকার #science #nature #Bigganneshi #bee #tree0 Kommentare 0 Geteilt 361 Ansichten -

0 Kommentare 0 Geteilt 302 Ansichten

Mehr Storys