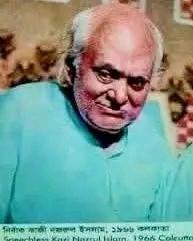

কাজী নজরুল সম্পর্কে যে ২০টি তথ্য আপনি না-ও জেনে থাকতে পারেন।

কাজী নজরুল ইসলামের জীবন ছিল বিচিত্র আর বহুবর্ণিল। তাঁর সেই জীবনের কতটুকুই-বা আমরা জানি? আজ নজরুলজয়ন্তীতে নজরুল-গবেষকদের লেখা বিভিন্ন বই ও পত্রিকা ঘেঁটে এখানে বিদ্রোহী কবি-সম্পর্কিত এমন ২০টি তথ্য তুলে ধরা হলো, যেগুলো আপনি না-ও জেনে থাকতে পারেন!

🌹১. নজরুলের জীবন কোনো নিয়মের জালে আটকা ছিল না। যখন যা ভালো লাগত, তিনি তা-ই করতেন। দিন নেই, রাত নেই হই হই রব তুলে উঠে পড়তেন কোনো বন্ধুর বাড়িতে। তারপর চলত অবিরাম আড্ডা আর গান!

🌹২. নজরুলের লেখার জন্য কোনো বিশেষ পরিবেশ লাগত না। গাছতলায় বসে যেমন তিনি লিখতে পারতেন, তেমনি ঘরোয়া বৈঠকেও তাঁর ভেতর থেকে লেখা বের হয়ে আসত।

🌹৩. নজরুল ইসলাম কোনো অনুষ্ঠানে গেলে ঝলমলে রঙিন পোশাক পরতেন। কেউ তাঁকে রঙিন পোশাক পরার কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলতেন, রঙিন পোশাক পরি অনেক মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তথ্য দিয়েছেন, নজরুল তাঁর ঝলমলে পোশাকের ব্যাপারে বলতেন, ‘আমার সম্ভ্রান্ত হওয়ার দরকার নেই। আমার তো মানুষকে বিভ্রান্ত করবার কথা!’

🌹৪. নজরুলের পাঠাভ্যাস ছিল বহুমুখী। তিনি পবিত্র কোরআন, গীতা, বাইবেল, বেদ, ত্রিপিটক, মহাভারত, রামায়ণ যেমন পড়তেন, তেমন পড়তেন শেলি, কিটস, কার্ল মার্ক্স, ম্যাক্সিম গোর্কিসহ বিশ্বখ্যাত লেখকদের লেখা। রবীন্দ্রনাথের ‘গীতবিতান’-এর সব কটি গান মুখস্থ করে ফেলেছিলেন তিনি!

🌹৫. বাংলা গানে নজরুলই একমাত্র ব্যক্তি, যিনি সব ধরনের বিষয় নিয়ে গান লিখেছেন। তাঁর গানের সংখ্যা অনেকে চার হাজার বললেও আসলে তিনি গান লিখেছিলেন প্রায় আট হাজারের মতো, যার অধিকাংশই সংরক্ষণ করা যায়নি।

🌹৬. বাঙালি কবিদের মধ্যে নজরুলই ছিলেন সবচেয়ে বেশি রসিক। তাঁর কথায় হাসির ঢেউ উঠত। হিরণ্ময় ভট্টাচার্য ‘রসিক নজরুল’ নামে একটি বই লিখেছেন। যাঁরা বইটি পড়েননি, তাঁদের পক্ষে বোঝা কষ্টকর নজরুল কী পরিমাণ রসিক ছিলেন! একটা উদাহরণ দেওয়া যাক, একবার এক ভদ্রমহিলা নজরুলকে খুব স্মার্টলি জিজ্ঞাসা করলেন, ‘আপনি কি পানাসক্ত?’ নজরুল বললেন, ‘না, বেশ্যাসক্ত!’ কবির কথায় ভদ্রমহিলার মুখ কালো হয়ে গেল। আর তক্ষুনি ব্যাখ্যা করলেন নজরুল, ‘পান একটু বেশি খাই। তাই বেশ্যাসক্ত, অর্থাৎ বেশি+আসক্ত = বেশ্যাসক্ত!’

🌹৭. নজরুলের প্রেমে পড়েননি, এমন পুরুষ কিংবা নারী খুঁজে পাওয়া ভার। তাঁর চরম শত্রুরাও তাঁর ভালোবাসার শক্তির কাছে হার মেনেছেন। কবি বুদ্ধদেব বসু নজরুলকে প্রথম দেখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলে। তিনি লিখেছেন, ‘সেই প্রথম আমি দেখলাম নজরুলকে। এবং অন্য অনেকের মতো যথারীতি তাঁর প্রেমে পড়ে গেলাম!’ শুধু বুদ্ধদেব বসু নন, তাঁর স্ত্রী প্রতিভা বসুও নজরুলের প্রেমে পড়েছিলেন। সেই কাহিনি নিয়ে তিনি লিখেছেন ‘আয়না’ নামে একটি গল্প। কী অবাক কাণ্ড! স্বামী-স্ত্রী দুজনেই একই লেখকের প্রেমে হাবুডুবু খেয়েছেন!

🌹৮. কাজী নজরুল ইসলাম প্রচুর পান ও চা খেতেন। লিখতে বসার আগে পর্যাপ্ত পরিমাণ চা আর এক থালা পান নিয়ে বসতেন তিনি। পান শেষ করে চা, এরপর আবার চা শেষ করে পান খেতেন। তিনি বলতেন, ‘লেখক যদি হতে চান/ লাখ পেয়ালা চা খান!’

🌹৯. নজরুল ছিলেন সত্যিকারের হস্তরেখা বিশারদ। তিনি অনেকের হাত দেখে যা বলতেন, তা-ই ঘটতে দেখা গেছে। একবার এক লোককে বললেন, আপনার বিদেশযাত্রা আছে, লোকটি সত্যিই কয়েক দিনের মধ্যে বিদেশ চলে গেল! আরেকজনকে বললেন, ‘আপনি পৃথিবীর বাইরে চলে যেতে পারেন।’ পরে ওই লোকটির মৃত্যু ঘটেছিল!

🌹১০. মাঝেমধ্যে রাগান্বিত হলে নজরুল তাঁর সামনে যদি কোনো বই-খাতা পেতেন বা কাগজ পেতেন, তা ছিঁড়ে কুচি কুচি করে ফেলতেন।

🌹১১. অর্থের ব্যাপারে নজরুল ছিলেন ভয়াবহ বেহিসাবি। হাতে টাকা এলেই তা বন্ধুবান্ধব নিয়ে আমোদ-ফুর্তি করে শেষ করে দিতেন। আর বলতেন, ‘আমি আমার হাতের টাকা বন্ধুদের জন্য খরচ করছি। আর যখন ওদের টাকা হবে ওরাও আমার জন্য খরচ করবে, চিন্তার কোনো কারণ নেই।’

🌹১২. নজরুল তাঁর দুই পুত্রের ডাকনাম সানি (কাজী সব্যসাচী) আর নিনি (কাজী অনিরুদ্ধ) রেখেছিলেন তাঁর দুই প্রিয় মানুষ সান ইয়াত-সেন ও লেনিনের নামানুসারে।

🌹১৩. নজরুল তাঁর সন্তানদের খুবই ভালোবাসতেন। এমনকি তিনি তাঁদের নিজ হাতে খাওয়াতেন আর ছড়া কাটতেন, ‘সানি-নিনি দুই ভাই/ ব্যাঙ মারে ঠুই ঠাই।’ কিংবা ‘তোমার সানি যুদ্ধে যাবে মুখটি করে চাঁদপানা/ কোল-ন্যাওটা তোমার নিনি বোমার ভয়ে আধখানা।’

🌹১৪. নজরুল ছিলেন সত্যিকারের জনদরদি মানুষ। একটি ঘটনা দিয়ে তার প্রমাণ দেওয়া যেতে পারে। দক্ষিণ কলকাতার এক দরিদ্র হিন্দু মেয়ের বিবাহ। কোনোরকমে কন্যা বিদায়ের আয়োজন চলছে। নজরুল খবরটি পেলেন। তিনি দ্রুত বাজারে গেলেন। এক হিন্দু বন্ধুকে নিয়ে বিয়ের বাজার করলেন। তারপর ধুমধাম করে মেয়েটির বিয়ে হলো। মেয়ের বাবা নজরুলকে প্রণাম করে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, ‘আমরা আপনাকে ভুলব না কোনো দিন।’ এমনই ছিলেন কবি। তাঁর বাড়িতে সাঁওতাল, গারো, কোল—সবাই দল বেঁধে আসতেন। আপ্যায়িত হতেন উৎসবসহকারে।

🌹১৫. নজরুল কবিতা ও গানের স্বত্ব বিক্রি করে উন্নত মানের একটি ক্রাইসলার গাড়ি কিনতে পেরেছিলেন। এই গাড়ি ছিল সেই সময়ের সবচেয়ে বিলাসবহুল ও দামি।

🌹১৬. নজরুল ট্রেনের প্রথম শ্রেণির কামরা ভাড়া করে মাঝেমধ্যে প্রমোদভ্রমণে যেতেন।

🌹১৭. নজরুলের দৃষ্টিশক্তি ছিল অসামান্য। তিনি গভীর অন্ধকারেও বহুদূরের কোনো জিনিস স্পষ্ট দেখতে পেতেন।

🌹১৮. নজরুল ছিলেন অসম্ভব রকমের ক্রীড়াপ্রেমী। সময় পেলেই তিনি ফুটবল খেলা দেখতে স্টেডিয়ামে ছুটতেন বন্ধুবান্ধব নিয়ে। যেদিন বাড়ি থেকে সোজা খেলা দেখতে যেতেন, সেদিন দুই পুত্র সানি আর নিনিকে সঙ্গে নিতেন। একবার খেলা দেখতে গেছেন। স্টেডিয়ামে পাশে বসে আছেন হুমায়ূন কবির। খেলা ভাঙার পর ভিড়ের মধ্যে দুই পুত্র খানিকটা আড়ালে চলে গেল। হঠাৎ পেছন থেকে নজরুলের হাঁকডাক শোনা গেল, ‘সানি কোথায়? নিনি কোথায়?’ মাঠসুদ্ধ লোক হাঁ হয়ে নজরুলকে দেখছে। এরই মধ্যে দুই পুত্রকে ঠেসে ধরে ট্যাক্সি করে বাড়ি নিয়ে এসে তিনি স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন।

🌹১৯. নজরুল বেশ দক্ষ দাবাড়ু ছিলেন। যেদিন বিশেষ কোনো কাজ থাকত না, সেদিন তিনি দাবা খেলতেন। খেলায় এমন মগ্ন হতেন যে খাওয়া-নাওয়ার খেয়ালও থাকত না। মাঝেমধ্যে নজরুলের বাড়িতে দাবার আসর বসাতে আসতেন কাজী মোহাতার হোসেন ও হেম সোম।

🌹২০. কলকাতায় নজরুলের তিনতলা বাড়ির সামনে ছিল একটা ন্যাড়া মাঠ। খেলা নিয়ে বহু কাণ্ড ঘটেছে ওই মাঠে। একবার জোর ক্রিকেট খেলা চলছে। নজরুল গ্যালারি অর্থাৎ বারান্দায় দাঁড়িয়ে খেলারত তাঁর দুই পুত্রকে জোর উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছেন। এর মধ্যে বড় পুত্র সানি এল ব্যাট করতে। প্রথম বলেই ছয়! নজরুলের সে কি দাপাদাপি! ঠিক পরের বল আসার আগে তিনি চিৎকার করে বলে উঠলেন, ‘সানি, ওই রকম আরেকটা মার।’ ব্যস বাবার কথায় উত্তেজিত হয়ে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ব্যাট চালাল পুত্র। ব্যাট অবশ্য বলে লাগল না। লাগল উইকেটকিপারের চোয়ালে! বেশ রক্তারক্তি অবস্থা! অবশেষে খেলা বন্ধ করা হলো।

এমনই নানা রঙের মানুষ ছিলেন নজরুল। যাঁর জীবনে দুঃখ-কষ্টের অভাব ছিল না, আবার রং-রূপেরও অভাব ছিল না। পৃথিবীর খুব কম মানুষই বোধ হয় এমন মহাজীবনের অধিকারী হন। বুদ্ধদেব বসু যথার্থই বলেছিলেন, ‘কণ্ঠে তাঁর হাসি, কণ্ঠে তাঁর গান, প্রাণে তাঁর অফুরান আনন্দ—সব মিলিয়ে মনোলুণ্ঠনকারী এক মানুষ।’

সংগৃহীত

#nonflowers

#everyonehighlightsfollowers

#Bmw #foryou #karimascreation

কাজী নজরুল ইসলামের জীবন ছিল বিচিত্র আর বহুবর্ণিল। তাঁর সেই জীবনের কতটুকুই-বা আমরা জানি? আজ নজরুলজয়ন্তীতে নজরুল-গবেষকদের লেখা বিভিন্ন বই ও পত্রিকা ঘেঁটে এখানে বিদ্রোহী কবি-সম্পর্কিত এমন ২০টি তথ্য তুলে ধরা হলো, যেগুলো আপনি না-ও জেনে থাকতে পারেন!

🌹১. নজরুলের জীবন কোনো নিয়মের জালে আটকা ছিল না। যখন যা ভালো লাগত, তিনি তা-ই করতেন। দিন নেই, রাত নেই হই হই রব তুলে উঠে পড়তেন কোনো বন্ধুর বাড়িতে। তারপর চলত অবিরাম আড্ডা আর গান!

🌹২. নজরুলের লেখার জন্য কোনো বিশেষ পরিবেশ লাগত না। গাছতলায় বসে যেমন তিনি লিখতে পারতেন, তেমনি ঘরোয়া বৈঠকেও তাঁর ভেতর থেকে লেখা বের হয়ে আসত।

🌹৩. নজরুল ইসলাম কোনো অনুষ্ঠানে গেলে ঝলমলে রঙিন পোশাক পরতেন। কেউ তাঁকে রঙিন পোশাক পরার কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলতেন, রঙিন পোশাক পরি অনেক মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তথ্য দিয়েছেন, নজরুল তাঁর ঝলমলে পোশাকের ব্যাপারে বলতেন, ‘আমার সম্ভ্রান্ত হওয়ার দরকার নেই। আমার তো মানুষকে বিভ্রান্ত করবার কথা!’

🌹৪. নজরুলের পাঠাভ্যাস ছিল বহুমুখী। তিনি পবিত্র কোরআন, গীতা, বাইবেল, বেদ, ত্রিপিটক, মহাভারত, রামায়ণ যেমন পড়তেন, তেমন পড়তেন শেলি, কিটস, কার্ল মার্ক্স, ম্যাক্সিম গোর্কিসহ বিশ্বখ্যাত লেখকদের লেখা। রবীন্দ্রনাথের ‘গীতবিতান’-এর সব কটি গান মুখস্থ করে ফেলেছিলেন তিনি!

🌹৫. বাংলা গানে নজরুলই একমাত্র ব্যক্তি, যিনি সব ধরনের বিষয় নিয়ে গান লিখেছেন। তাঁর গানের সংখ্যা অনেকে চার হাজার বললেও আসলে তিনি গান লিখেছিলেন প্রায় আট হাজারের মতো, যার অধিকাংশই সংরক্ষণ করা যায়নি।

🌹৬. বাঙালি কবিদের মধ্যে নজরুলই ছিলেন সবচেয়ে বেশি রসিক। তাঁর কথায় হাসির ঢেউ উঠত। হিরণ্ময় ভট্টাচার্য ‘রসিক নজরুল’ নামে একটি বই লিখেছেন। যাঁরা বইটি পড়েননি, তাঁদের পক্ষে বোঝা কষ্টকর নজরুল কী পরিমাণ রসিক ছিলেন! একটা উদাহরণ দেওয়া যাক, একবার এক ভদ্রমহিলা নজরুলকে খুব স্মার্টলি জিজ্ঞাসা করলেন, ‘আপনি কি পানাসক্ত?’ নজরুল বললেন, ‘না, বেশ্যাসক্ত!’ কবির কথায় ভদ্রমহিলার মুখ কালো হয়ে গেল। আর তক্ষুনি ব্যাখ্যা করলেন নজরুল, ‘পান একটু বেশি খাই। তাই বেশ্যাসক্ত, অর্থাৎ বেশি+আসক্ত = বেশ্যাসক্ত!’

🌹৭. নজরুলের প্রেমে পড়েননি, এমন পুরুষ কিংবা নারী খুঁজে পাওয়া ভার। তাঁর চরম শত্রুরাও তাঁর ভালোবাসার শক্তির কাছে হার মেনেছেন। কবি বুদ্ধদেব বসু নজরুলকে প্রথম দেখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলে। তিনি লিখেছেন, ‘সেই প্রথম আমি দেখলাম নজরুলকে। এবং অন্য অনেকের মতো যথারীতি তাঁর প্রেমে পড়ে গেলাম!’ শুধু বুদ্ধদেব বসু নন, তাঁর স্ত্রী প্রতিভা বসুও নজরুলের প্রেমে পড়েছিলেন। সেই কাহিনি নিয়ে তিনি লিখেছেন ‘আয়না’ নামে একটি গল্প। কী অবাক কাণ্ড! স্বামী-স্ত্রী দুজনেই একই লেখকের প্রেমে হাবুডুবু খেয়েছেন!

🌹৮. কাজী নজরুল ইসলাম প্রচুর পান ও চা খেতেন। লিখতে বসার আগে পর্যাপ্ত পরিমাণ চা আর এক থালা পান নিয়ে বসতেন তিনি। পান শেষ করে চা, এরপর আবার চা শেষ করে পান খেতেন। তিনি বলতেন, ‘লেখক যদি হতে চান/ লাখ পেয়ালা চা খান!’

🌹৯. নজরুল ছিলেন সত্যিকারের হস্তরেখা বিশারদ। তিনি অনেকের হাত দেখে যা বলতেন, তা-ই ঘটতে দেখা গেছে। একবার এক লোককে বললেন, আপনার বিদেশযাত্রা আছে, লোকটি সত্যিই কয়েক দিনের মধ্যে বিদেশ চলে গেল! আরেকজনকে বললেন, ‘আপনি পৃথিবীর বাইরে চলে যেতে পারেন।’ পরে ওই লোকটির মৃত্যু ঘটেছিল!

🌹১০. মাঝেমধ্যে রাগান্বিত হলে নজরুল তাঁর সামনে যদি কোনো বই-খাতা পেতেন বা কাগজ পেতেন, তা ছিঁড়ে কুচি কুচি করে ফেলতেন।

🌹১১. অর্থের ব্যাপারে নজরুল ছিলেন ভয়াবহ বেহিসাবি। হাতে টাকা এলেই তা বন্ধুবান্ধব নিয়ে আমোদ-ফুর্তি করে শেষ করে দিতেন। আর বলতেন, ‘আমি আমার হাতের টাকা বন্ধুদের জন্য খরচ করছি। আর যখন ওদের টাকা হবে ওরাও আমার জন্য খরচ করবে, চিন্তার কোনো কারণ নেই।’

🌹১২. নজরুল তাঁর দুই পুত্রের ডাকনাম সানি (কাজী সব্যসাচী) আর নিনি (কাজী অনিরুদ্ধ) রেখেছিলেন তাঁর দুই প্রিয় মানুষ সান ইয়াত-সেন ও লেনিনের নামানুসারে।

🌹১৩. নজরুল তাঁর সন্তানদের খুবই ভালোবাসতেন। এমনকি তিনি তাঁদের নিজ হাতে খাওয়াতেন আর ছড়া কাটতেন, ‘সানি-নিনি দুই ভাই/ ব্যাঙ মারে ঠুই ঠাই।’ কিংবা ‘তোমার সানি যুদ্ধে যাবে মুখটি করে চাঁদপানা/ কোল-ন্যাওটা তোমার নিনি বোমার ভয়ে আধখানা।’

🌹১৪. নজরুল ছিলেন সত্যিকারের জনদরদি মানুষ। একটি ঘটনা দিয়ে তার প্রমাণ দেওয়া যেতে পারে। দক্ষিণ কলকাতার এক দরিদ্র হিন্দু মেয়ের বিবাহ। কোনোরকমে কন্যা বিদায়ের আয়োজন চলছে। নজরুল খবরটি পেলেন। তিনি দ্রুত বাজারে গেলেন। এক হিন্দু বন্ধুকে নিয়ে বিয়ের বাজার করলেন। তারপর ধুমধাম করে মেয়েটির বিয়ে হলো। মেয়ের বাবা নজরুলকে প্রণাম করে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, ‘আমরা আপনাকে ভুলব না কোনো দিন।’ এমনই ছিলেন কবি। তাঁর বাড়িতে সাঁওতাল, গারো, কোল—সবাই দল বেঁধে আসতেন। আপ্যায়িত হতেন উৎসবসহকারে।

🌹১৫. নজরুল কবিতা ও গানের স্বত্ব বিক্রি করে উন্নত মানের একটি ক্রাইসলার গাড়ি কিনতে পেরেছিলেন। এই গাড়ি ছিল সেই সময়ের সবচেয়ে বিলাসবহুল ও দামি।

🌹১৬. নজরুল ট্রেনের প্রথম শ্রেণির কামরা ভাড়া করে মাঝেমধ্যে প্রমোদভ্রমণে যেতেন।

🌹১৭. নজরুলের দৃষ্টিশক্তি ছিল অসামান্য। তিনি গভীর অন্ধকারেও বহুদূরের কোনো জিনিস স্পষ্ট দেখতে পেতেন।

🌹১৮. নজরুল ছিলেন অসম্ভব রকমের ক্রীড়াপ্রেমী। সময় পেলেই তিনি ফুটবল খেলা দেখতে স্টেডিয়ামে ছুটতেন বন্ধুবান্ধব নিয়ে। যেদিন বাড়ি থেকে সোজা খেলা দেখতে যেতেন, সেদিন দুই পুত্র সানি আর নিনিকে সঙ্গে নিতেন। একবার খেলা দেখতে গেছেন। স্টেডিয়ামে পাশে বসে আছেন হুমায়ূন কবির। খেলা ভাঙার পর ভিড়ের মধ্যে দুই পুত্র খানিকটা আড়ালে চলে গেল। হঠাৎ পেছন থেকে নজরুলের হাঁকডাক শোনা গেল, ‘সানি কোথায়? নিনি কোথায়?’ মাঠসুদ্ধ লোক হাঁ হয়ে নজরুলকে দেখছে। এরই মধ্যে দুই পুত্রকে ঠেসে ধরে ট্যাক্সি করে বাড়ি নিয়ে এসে তিনি স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন।

🌹১৯. নজরুল বেশ দক্ষ দাবাড়ু ছিলেন। যেদিন বিশেষ কোনো কাজ থাকত না, সেদিন তিনি দাবা খেলতেন। খেলায় এমন মগ্ন হতেন যে খাওয়া-নাওয়ার খেয়ালও থাকত না। মাঝেমধ্যে নজরুলের বাড়িতে দাবার আসর বসাতে আসতেন কাজী মোহাতার হোসেন ও হেম সোম।

🌹২০. কলকাতায় নজরুলের তিনতলা বাড়ির সামনে ছিল একটা ন্যাড়া মাঠ। খেলা নিয়ে বহু কাণ্ড ঘটেছে ওই মাঠে। একবার জোর ক্রিকেট খেলা চলছে। নজরুল গ্যালারি অর্থাৎ বারান্দায় দাঁড়িয়ে খেলারত তাঁর দুই পুত্রকে জোর উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছেন। এর মধ্যে বড় পুত্র সানি এল ব্যাট করতে। প্রথম বলেই ছয়! নজরুলের সে কি দাপাদাপি! ঠিক পরের বল আসার আগে তিনি চিৎকার করে বলে উঠলেন, ‘সানি, ওই রকম আরেকটা মার।’ ব্যস বাবার কথায় উত্তেজিত হয়ে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ব্যাট চালাল পুত্র। ব্যাট অবশ্য বলে লাগল না। লাগল উইকেটকিপারের চোয়ালে! বেশ রক্তারক্তি অবস্থা! অবশেষে খেলা বন্ধ করা হলো।

এমনই নানা রঙের মানুষ ছিলেন নজরুল। যাঁর জীবনে দুঃখ-কষ্টের অভাব ছিল না, আবার রং-রূপেরও অভাব ছিল না। পৃথিবীর খুব কম মানুষই বোধ হয় এমন মহাজীবনের অধিকারী হন। বুদ্ধদেব বসু যথার্থই বলেছিলেন, ‘কণ্ঠে তাঁর হাসি, কণ্ঠে তাঁর গান, প্রাণে তাঁর অফুরান আনন্দ—সব মিলিয়ে মনোলুণ্ঠনকারী এক মানুষ।’

সংগৃহীত

#nonflowers

#everyonehighlightsfollowers

#Bmw #foryou #karimascreation

কাজী নজরুল সম্পর্কে যে ২০টি তথ্য আপনি না-ও জেনে থাকতে পারেন।

কাজী নজরুল ইসলামের জীবন ছিল বিচিত্র আর বহুবর্ণিল। তাঁর সেই জীবনের কতটুকুই-বা আমরা জানি? আজ নজরুলজয়ন্তীতে নজরুল-গবেষকদের লেখা বিভিন্ন বই ও পত্রিকা ঘেঁটে এখানে বিদ্রোহী কবি-সম্পর্কিত এমন ২০টি তথ্য তুলে ধরা হলো, যেগুলো আপনি না-ও জেনে থাকতে পারেন!

🌹১. নজরুলের জীবন কোনো নিয়মের জালে আটকা ছিল না। যখন যা ভালো লাগত, তিনি তা-ই করতেন। দিন নেই, রাত নেই হই হই রব তুলে উঠে পড়তেন কোনো বন্ধুর বাড়িতে। তারপর চলত অবিরাম আড্ডা আর গান!

🌹২. নজরুলের লেখার জন্য কোনো বিশেষ পরিবেশ লাগত না। গাছতলায় বসে যেমন তিনি লিখতে পারতেন, তেমনি ঘরোয়া বৈঠকেও তাঁর ভেতর থেকে লেখা বের হয়ে আসত।

🌹৩. নজরুল ইসলাম কোনো অনুষ্ঠানে গেলে ঝলমলে রঙিন পোশাক পরতেন। কেউ তাঁকে রঙিন পোশাক পরার কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলতেন, রঙিন পোশাক পরি অনেক মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তথ্য দিয়েছেন, নজরুল তাঁর ঝলমলে পোশাকের ব্যাপারে বলতেন, ‘আমার সম্ভ্রান্ত হওয়ার দরকার নেই। আমার তো মানুষকে বিভ্রান্ত করবার কথা!’

🌹৪. নজরুলের পাঠাভ্যাস ছিল বহুমুখী। তিনি পবিত্র কোরআন, গীতা, বাইবেল, বেদ, ত্রিপিটক, মহাভারত, রামায়ণ যেমন পড়তেন, তেমন পড়তেন শেলি, কিটস, কার্ল মার্ক্স, ম্যাক্সিম গোর্কিসহ বিশ্বখ্যাত লেখকদের লেখা। রবীন্দ্রনাথের ‘গীতবিতান’-এর সব কটি গান মুখস্থ করে ফেলেছিলেন তিনি!

🌹৫. বাংলা গানে নজরুলই একমাত্র ব্যক্তি, যিনি সব ধরনের বিষয় নিয়ে গান লিখেছেন। তাঁর গানের সংখ্যা অনেকে চার হাজার বললেও আসলে তিনি গান লিখেছিলেন প্রায় আট হাজারের মতো, যার অধিকাংশই সংরক্ষণ করা যায়নি।

🌹৬. বাঙালি কবিদের মধ্যে নজরুলই ছিলেন সবচেয়ে বেশি রসিক। তাঁর কথায় হাসির ঢেউ উঠত। হিরণ্ময় ভট্টাচার্য ‘রসিক নজরুল’ নামে একটি বই লিখেছেন। যাঁরা বইটি পড়েননি, তাঁদের পক্ষে বোঝা কষ্টকর নজরুল কী পরিমাণ রসিক ছিলেন! একটা উদাহরণ দেওয়া যাক, একবার এক ভদ্রমহিলা নজরুলকে খুব স্মার্টলি জিজ্ঞাসা করলেন, ‘আপনি কি পানাসক্ত?’ নজরুল বললেন, ‘না, বেশ্যাসক্ত!’ কবির কথায় ভদ্রমহিলার মুখ কালো হয়ে গেল। আর তক্ষুনি ব্যাখ্যা করলেন নজরুল, ‘পান একটু বেশি খাই। তাই বেশ্যাসক্ত, অর্থাৎ বেশি+আসক্ত = বেশ্যাসক্ত!’

🌹৭. নজরুলের প্রেমে পড়েননি, এমন পুরুষ কিংবা নারী খুঁজে পাওয়া ভার। তাঁর চরম শত্রুরাও তাঁর ভালোবাসার শক্তির কাছে হার মেনেছেন। কবি বুদ্ধদেব বসু নজরুলকে প্রথম দেখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলে। তিনি লিখেছেন, ‘সেই প্রথম আমি দেখলাম নজরুলকে। এবং অন্য অনেকের মতো যথারীতি তাঁর প্রেমে পড়ে গেলাম!’ শুধু বুদ্ধদেব বসু নন, তাঁর স্ত্রী প্রতিভা বসুও নজরুলের প্রেমে পড়েছিলেন। সেই কাহিনি নিয়ে তিনি লিখেছেন ‘আয়না’ নামে একটি গল্প। কী অবাক কাণ্ড! স্বামী-স্ত্রী দুজনেই একই লেখকের প্রেমে হাবুডুবু খেয়েছেন!

🌹৮. কাজী নজরুল ইসলাম প্রচুর পান ও চা খেতেন। লিখতে বসার আগে পর্যাপ্ত পরিমাণ চা আর এক থালা পান নিয়ে বসতেন তিনি। পান শেষ করে চা, এরপর আবার চা শেষ করে পান খেতেন। তিনি বলতেন, ‘লেখক যদি হতে চান/ লাখ পেয়ালা চা খান!’

🌹৯. নজরুল ছিলেন সত্যিকারের হস্তরেখা বিশারদ। তিনি অনেকের হাত দেখে যা বলতেন, তা-ই ঘটতে দেখা গেছে। একবার এক লোককে বললেন, আপনার বিদেশযাত্রা আছে, লোকটি সত্যিই কয়েক দিনের মধ্যে বিদেশ চলে গেল! আরেকজনকে বললেন, ‘আপনি পৃথিবীর বাইরে চলে যেতে পারেন।’ পরে ওই লোকটির মৃত্যু ঘটেছিল!

🌹১০. মাঝেমধ্যে রাগান্বিত হলে নজরুল তাঁর সামনে যদি কোনো বই-খাতা পেতেন বা কাগজ পেতেন, তা ছিঁড়ে কুচি কুচি করে ফেলতেন।

🌹১১. অর্থের ব্যাপারে নজরুল ছিলেন ভয়াবহ বেহিসাবি। হাতে টাকা এলেই তা বন্ধুবান্ধব নিয়ে আমোদ-ফুর্তি করে শেষ করে দিতেন। আর বলতেন, ‘আমি আমার হাতের টাকা বন্ধুদের জন্য খরচ করছি। আর যখন ওদের টাকা হবে ওরাও আমার জন্য খরচ করবে, চিন্তার কোনো কারণ নেই।’

🌹১২. নজরুল তাঁর দুই পুত্রের ডাকনাম সানি (কাজী সব্যসাচী) আর নিনি (কাজী অনিরুদ্ধ) রেখেছিলেন তাঁর দুই প্রিয় মানুষ সান ইয়াত-সেন ও লেনিনের নামানুসারে।

🌹১৩. নজরুল তাঁর সন্তানদের খুবই ভালোবাসতেন। এমনকি তিনি তাঁদের নিজ হাতে খাওয়াতেন আর ছড়া কাটতেন, ‘সানি-নিনি দুই ভাই/ ব্যাঙ মারে ঠুই ঠাই।’ কিংবা ‘তোমার সানি যুদ্ধে যাবে মুখটি করে চাঁদপানা/ কোল-ন্যাওটা তোমার নিনি বোমার ভয়ে আধখানা।’

🌹১৪. নজরুল ছিলেন সত্যিকারের জনদরদি মানুষ। একটি ঘটনা দিয়ে তার প্রমাণ দেওয়া যেতে পারে। দক্ষিণ কলকাতার এক দরিদ্র হিন্দু মেয়ের বিবাহ। কোনোরকমে কন্যা বিদায়ের আয়োজন চলছে। নজরুল খবরটি পেলেন। তিনি দ্রুত বাজারে গেলেন। এক হিন্দু বন্ধুকে নিয়ে বিয়ের বাজার করলেন। তারপর ধুমধাম করে মেয়েটির বিয়ে হলো। মেয়ের বাবা নজরুলকে প্রণাম করে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, ‘আমরা আপনাকে ভুলব না কোনো দিন।’ এমনই ছিলেন কবি। তাঁর বাড়িতে সাঁওতাল, গারো, কোল—সবাই দল বেঁধে আসতেন। আপ্যায়িত হতেন উৎসবসহকারে।

🌹১৫. নজরুল কবিতা ও গানের স্বত্ব বিক্রি করে উন্নত মানের একটি ক্রাইসলার গাড়ি কিনতে পেরেছিলেন। এই গাড়ি ছিল সেই সময়ের সবচেয়ে বিলাসবহুল ও দামি।

🌹১৬. নজরুল ট্রেনের প্রথম শ্রেণির কামরা ভাড়া করে মাঝেমধ্যে প্রমোদভ্রমণে যেতেন।

🌹১৭. নজরুলের দৃষ্টিশক্তি ছিল অসামান্য। তিনি গভীর অন্ধকারেও বহুদূরের কোনো জিনিস স্পষ্ট দেখতে পেতেন।

🌹১৮. নজরুল ছিলেন অসম্ভব রকমের ক্রীড়াপ্রেমী। সময় পেলেই তিনি ফুটবল খেলা দেখতে স্টেডিয়ামে ছুটতেন বন্ধুবান্ধব নিয়ে। যেদিন বাড়ি থেকে সোজা খেলা দেখতে যেতেন, সেদিন দুই পুত্র সানি আর নিনিকে সঙ্গে নিতেন। একবার খেলা দেখতে গেছেন। স্টেডিয়ামে পাশে বসে আছেন হুমায়ূন কবির। খেলা ভাঙার পর ভিড়ের মধ্যে দুই পুত্র খানিকটা আড়ালে চলে গেল। হঠাৎ পেছন থেকে নজরুলের হাঁকডাক শোনা গেল, ‘সানি কোথায়? নিনি কোথায়?’ মাঠসুদ্ধ লোক হাঁ হয়ে নজরুলকে দেখছে। এরই মধ্যে দুই পুত্রকে ঠেসে ধরে ট্যাক্সি করে বাড়ি নিয়ে এসে তিনি স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন।

🌹১৯. নজরুল বেশ দক্ষ দাবাড়ু ছিলেন। যেদিন বিশেষ কোনো কাজ থাকত না, সেদিন তিনি দাবা খেলতেন। খেলায় এমন মগ্ন হতেন যে খাওয়া-নাওয়ার খেয়ালও থাকত না। মাঝেমধ্যে নজরুলের বাড়িতে দাবার আসর বসাতে আসতেন কাজী মোহাতার হোসেন ও হেম সোম।

🌹২০. কলকাতায় নজরুলের তিনতলা বাড়ির সামনে ছিল একটা ন্যাড়া মাঠ। খেলা নিয়ে বহু কাণ্ড ঘটেছে ওই মাঠে। একবার জোর ক্রিকেট খেলা চলছে। নজরুল গ্যালারি অর্থাৎ বারান্দায় দাঁড়িয়ে খেলারত তাঁর দুই পুত্রকে জোর উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছেন। এর মধ্যে বড় পুত্র সানি এল ব্যাট করতে। প্রথম বলেই ছয়! নজরুলের সে কি দাপাদাপি! ঠিক পরের বল আসার আগে তিনি চিৎকার করে বলে উঠলেন, ‘সানি, ওই রকম আরেকটা মার।’ ব্যস বাবার কথায় উত্তেজিত হয়ে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ব্যাট চালাল পুত্র। ব্যাট অবশ্য বলে লাগল না। লাগল উইকেটকিপারের চোয়ালে! বেশ রক্তারক্তি অবস্থা! অবশেষে খেলা বন্ধ করা হলো।

এমনই নানা রঙের মানুষ ছিলেন নজরুল। যাঁর জীবনে দুঃখ-কষ্টের অভাব ছিল না, আবার রং-রূপেরও অভাব ছিল না। পৃথিবীর খুব কম মানুষই বোধ হয় এমন মহাজীবনের অধিকারী হন। বুদ্ধদেব বসু যথার্থই বলেছিলেন, ‘কণ্ঠে তাঁর হাসি, কণ্ঠে তাঁর গান, প্রাণে তাঁর অফুরান আনন্দ—সব মিলিয়ে মনোলুণ্ঠনকারী এক মানুষ।’

সংগৃহীত

#nonflowers

#everyonehighlightsfollowers

#Bmw #foryou #karimascreation

0 Kommentare

0 Geteilt

848 Ansichten