-

Wallet

-

Explore Our Features

-

Marktplatz

-

Seiten

-

Gruppen

-

Reels

-

Gossip

-

Blogs

-

Veranstaltungen

-

Blogs

-

Ai and Tools

Ai and Tools

-

Donation

-

Jobs

-

Gruppen

-

Spiele

-

Feed

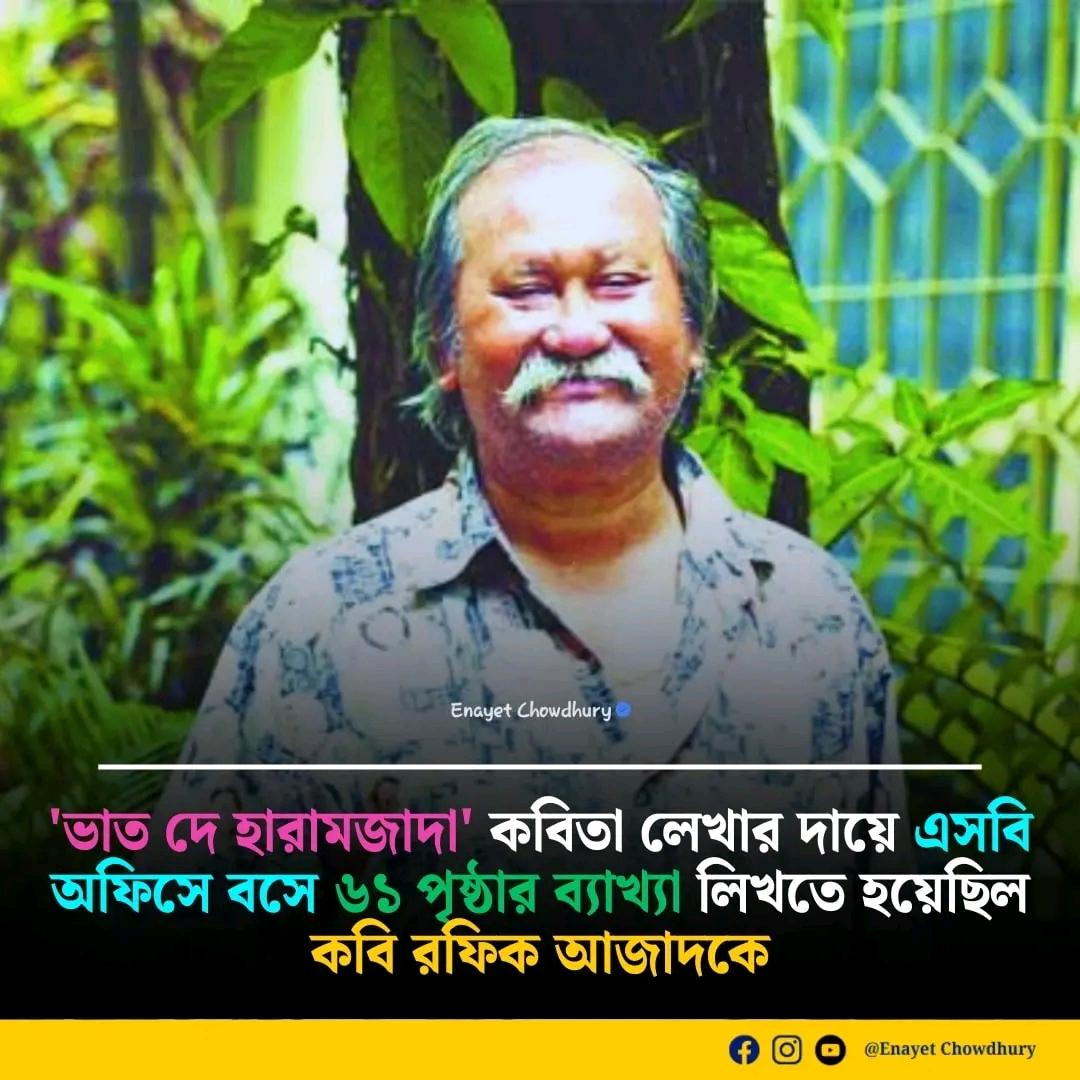

এ সময় রফিক আজাদের একটি কবিতা নিয়ে হইচই পড়ে যায়। 'ভাত দে হারামজাদা'

চুয়াত্তরের আগস্ট-সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশের বেশ কিছু অঞ্চলে ভয়াবহ বন্যা দেখা দেয়।

এর সঙ্গে বেড়ে যায় মুদ্রাস্ফীতি এবং খাদ্যঘাটতি।

জীবনযাত্রা অসহনীয় হয়ে পড়ে।

খাদ্যঘাটতি অবশ্য আগে থেকেই ছিল।

ওই সময়ের সংবাদ শিরোনামে উঠে এসেছিল জনজীবনের দুর্দশার ছবি।

কয়েকটি শিরোনাম এখানে উদ্ধৃত করা হলো :

যশোহরে ভুখা মিছিল (গণকণ্ঠ, ১২ আগস্ট ১৯৭২)।

দ্রব্যমূল্য ক্রয়ক্ষমতার বাহিরে চলিয়া গিয়াছে—সংসার চালাইতে আমরা হিমশিম খাইতেছি (ইত্তেফাক, ২৪ আগস্ট ১৯৭২)

সদস্য রাষ্ট্রগুলোর কাছে জাতিসংঘপ্রধানের আবেদন—আসন্ন দুর্ভিক্ষ থেকে বাংলাদেশকে বাঁচান (গণকণ্ঠ, ৭ জানুয়ারি ১৯৭৩)।

একদিকে মানুষ অনাহারে দিন যাপন করিতেছে অপর দিকে সরকারি গুদামের গম কালোবাজারে বিক্রয় হইতেছে (ইত্তেফাক, ৭ এপ্রিল ১৯৭৩)

কোনো কোনো এলাকায় মানুষ আটা গুলিয়া ও শাক-পাতা সেদ্ধ করিয়া জঠরজ্বালা নিবারণ করিতেছে (ইত্তেফাক, ৩ মে ১৯৭৩)

ন্যায্যমূল্যে দাফনের কাপড় কোথায় পাওয়া যায় (ইত্তেফাক, ৫ আগস্ট ১৯৭৩)

উদ্বেগজনক খাদ্য পরিস্থিতি (ইত্তেফাক, ২৩ মার্চ ১৯৭৪)

গ্রাম-বাংলায় হাহাকার : কচুঘেঁচুই বর্তমানে প্রধান খাদ্য (ইত্তেফাক, ১৬ এপ্রিল ১৯৭৪)

এক মুঠ নুন দ্যাও (ইত্তেফাক, ১ আগস্ট ১৯৭৪)

জামালপুরে অনাহারে ১৫০ জনের মৃত্যুর খবর (ইত্তেফাক, ১৩ আগস্ট ১৯৭৪)

খাদ্যাভাব : শহরে ক্ষুধার্ত মানুষের ভিড় : অবিলম্বে লঙ্গরখানা খোলার দাবি (ইত্তেফাক, ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪)

৪ হাজার ৩ শতটি লঙ্গরখানা খোলার জন্য প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ। দেশে দুর্ভিক্ষাবস্থা বিরাজমান।(ইত্তেফাক, ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪)

রাজধানীর পথে পথে জীবিত কঙ্কাল (ইত্তেফাক, ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪)

রংপুর জেলায় প্রতিদিন অনাহার ও কলেরায় সহস্রাধিক লোক মরিতেছে (ইত্তেফাক, ২৩ অক্টোবর ১৯৭৪)

বরিশালে অনাহারে ১২৬ ব্যক্তির মৃত্যু (ইত্তেফাক, ১ নভেম্বর ১৯৭৪)

দুর্ভিক্ষে লক্ষাধিক লোকের মৃত্যু (ইত্তেফাক, ২ নভেম্বর ১৯৭৪)

খাদ্যমন্ত্রীর হিসাব মোতাবেক অনাহারে ও

রোগে সাড়ে ২৭ হাজার লোক মারা গিয়াছে (ইত্তেফাক, ২৩ নভেম্বর ১৯৭৪)

উল্লিখিত শিরোনামগুলো থেকে এটাই মনে হয়, দুর্ভিক্ষ হঠাৎ করে আসেনি।

অনেক দিন ধরেই তার পায়ের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল।

এ সময় রফিক আজাদের একটি কবিতা নিয়ে হইচই পড়ে যায়।

দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মানুষের হাহাকার ফুটে উঠেছিল তার 'ভাত দে হারামজাদা' কবিতায়।

এই কবিতার কয়েকটি লাইন ছিল এ রকম :

যদি না মেটাতে পারো আমার সামান্য এই দাবি,

তোমার মস্ত রাজ্যে দক্ষযজ্ঞ কাণ্ড ঘটে যাবে;

ক্ষুধার্তের কাছে নেই ইষ্টানিষ্ট, আইন-কানুন-

সম্মুখে যা-কিছু পাবো খেয়ে যাবো অবলীলাক্রমে

থাকবে না কিছু বাকি—চ'লে যাবে হা-ভাতের গ্রাসে।... দৃশ্য থেকে দ্রষ্টা অব্দি ধারাবাহিকতায় খেয়ে ফেলে

অবশেষে যথাক্রমে খাবো : গাছপালা, নদী-নালা,

গ্রাম-গঞ্জ, ফুটপাথ, নর্দমার জলের প্রপাত,

চলাচলকারী পথচারী, নিতম্ব-প্রধান নারী,

উড্ডীন পতাকাসহ খাদ্যমন্ত্রী ও মন্ত্রীর গাড়ি-

আমার ক্ষুধার কাছে কিছুই ফেলনা নয় আজ

ভাত দে হারামজাদা, তা-না-হলে মানচিত্র খাবো

গুঞ্জন উঠলো, শেখ মুজিবকে ইঙ্গিত করে এটা লেখা হয়েছে।

রফিক আজাদ ছিলেন জাতীয় রক্ষীবাহিনীর উপপরিচালক আনোয়ার উল আলমের বোন আদিলা বকুলের স্বামী।

তারা সবাই তখন ঢাকার মোহাম্মদপুরে আসাদ অ্যাভিনিউয়ে আনোয়ার উল আলমের বাসায় থাকতেন।

পুলিশ, হুলিয়া—পরিবারে আতঙ্কিত অবস্থা।

রফিককে নিয়ে আনোয়ার প্রধানমন্ত্রীর কাছে গেলেন।

এক সাক্ষাৎকারে রফিক আজাদ বলেছেন :

শেখ সাহেব আমার সব কথা শুনলেন। আমাকে যেতে বললেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে ।

এরপর আমার সামনেই ফোন দিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে। তখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন ক্যাপ্টেন মনসুর আলী।

বঙ্গবন্ধু তাঁকে বললেন, ওরে পাঠাইলাম । ওর কথা শুনে এই গাড়ি দিয়ে পাঠিয়ে দেবে।

পরে মনসুর আলী সাহেবের কাছে গেলে তিনি আমার সঙ্গে কথা বলে তখনকার ডিআইজি সাহেবকে টেলিফোন দিলেন ।

এরপর এসবির (স্পেশাল ব্রাঞ্চ) অফিসে নিয়ে আমাকে আটকে রাখল।

এই কবিতা কেন লিখেছি?

কী লিখেছি কবিতায়, তার ব্যাখ্যা চাওয়া হলো আমার কাছে ।

বলা হলো, মুখে বললে হবে না, কাগজে লিখে দিতে হবে।

কাগজ-কলম দেওয়া হলো আমাকে । সঙ্গে দুই কাপ চা।

এরপর আমি লিখলাম ৬১ পৃষ্ঠার মতো দীর্ঘ এক লেখা।...

লিখতে লিখতে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম ।

আমি আরও লিখেছিলাম, মানুষ যেন না খেয়ে মরে না যায় এ জন্য দেশ স্বাধীন করেছি।

এখন না খেয়ে ভাতের অভাবে একটা মানুষও মরতে পারবে না।

লেখা শেষ হলে আমাকে বের করে দেওয়া হলো। আমি চলে এলাম।

আমি ওখানে আপস করি নাই।

কবিরা কার সঙ্গে আপস করবে?