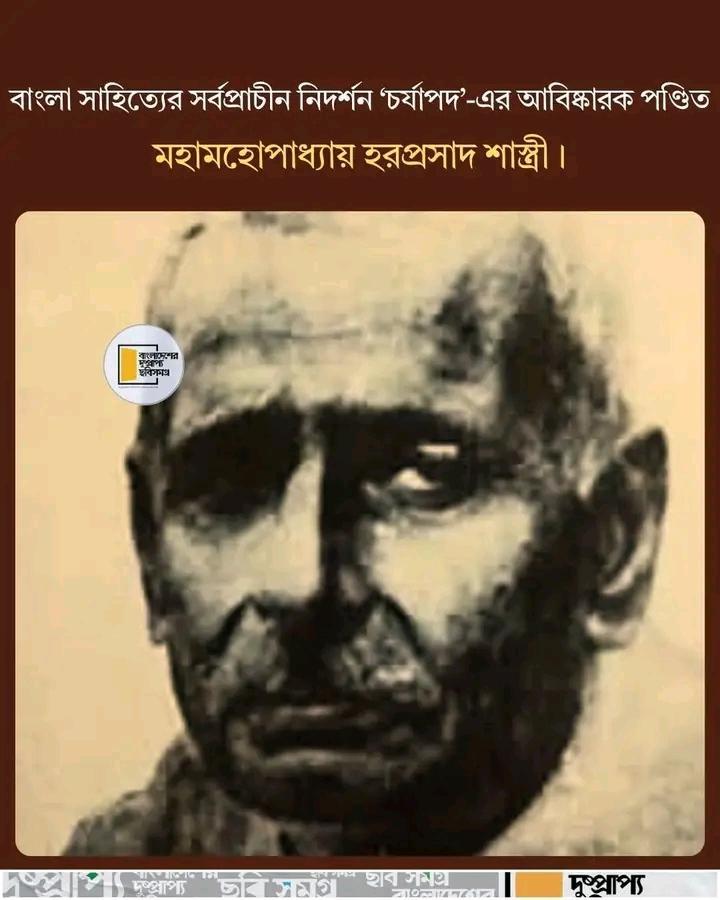

‘মহামহোপাধ্যায়’ ও ‘শাস্ত্রী’ খ্যাত, পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী একজন বিখ্যাত সংস্কৃত বিশারদ, সংরক্ষণবিদ, ভাষাতাত্ত্বিক, সাহিত্যগবেষক, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতা, ঔপন্যাসিক, সাহিত্যসন্ধানী, বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন ‘চর্যাপদ’র আবিষ্কারক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘বাংলা’ ও ‘সংস্কৃত’ বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা, প্রাবন্ধিক, খ্যাতনামা হিস্টোরিওগ্রাফার ও বাঙালি ভারততত্ত্ববিদ ৷ তিনি ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দের ৬ই ডিসেম্বর খুলনা জেলার কুমিরা গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন । তবে তাদের আদি নিবাস ছিল উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার নৈহাটিতে ৷ তাঁর পারিবারিক নাম হরপ্রসাদ ভট্টাচার্য ।

গ্রামের স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের পর হরপ্রসাদ কলকাতার সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুল ও প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াশোনা করেন । কলকাতায় তিনি তাঁর বড়দা নন্দকুমার ন্যায়চঞ্চুর বন্ধু তথা বিশিষ্ট সমাজ সংস্কারক ও পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে থাকতেন । ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে হরপ্রসাদ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন । ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে পাস করেন ফার্স্ট আর্টস পরীক্ষা । ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দ বি.এ. ডিগ্রি অর্জন করেন । ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে সংস্কৃতে সাম্মানিক হন । পরে এম.এ. পরীক্ষায় পাস করে তিনি 'শাস্ত্রী' উপাধি লাভ করেন । উক্ত পরীক্ষায় হরপ্রসাদই ছিলেন প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ একমাত্র ছাত্র ।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর প্রথম গবেষণাপত্রটি ‘ভারত মহিলা’ নামে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় । সেই সময় তিনি ছিলেন ছাত্র । পরে হরপ্রসাদ এই পত্রিকার নিয়মিত লেখকে পরিণত হন এবং নানা বিষয় নিয়ে লেখালেখি শুরু করেন । হরপ্রসাদকে ভারততত্ত্ব বিষয়ে আগ্রহী করে তোলেন বিশিষ্ট ভারততত্ত্ববিদ রাজেন্দ্রলাল মিত্র । তিনি রাজেন্দ্রলালের ‘দ্য সংস্কৃত বুদ্ধিস্ট লিটারেচার অফ নেপাল’ গ্রন্থে সঙ্কলিত বৌদ্ধ পুরাণগুলির অনুবাদ শুরু করেন । এশিয়াটিক সোসাইটিতে তিনি রাজেন্দ্রলালের সহকারী ছিলেন ।

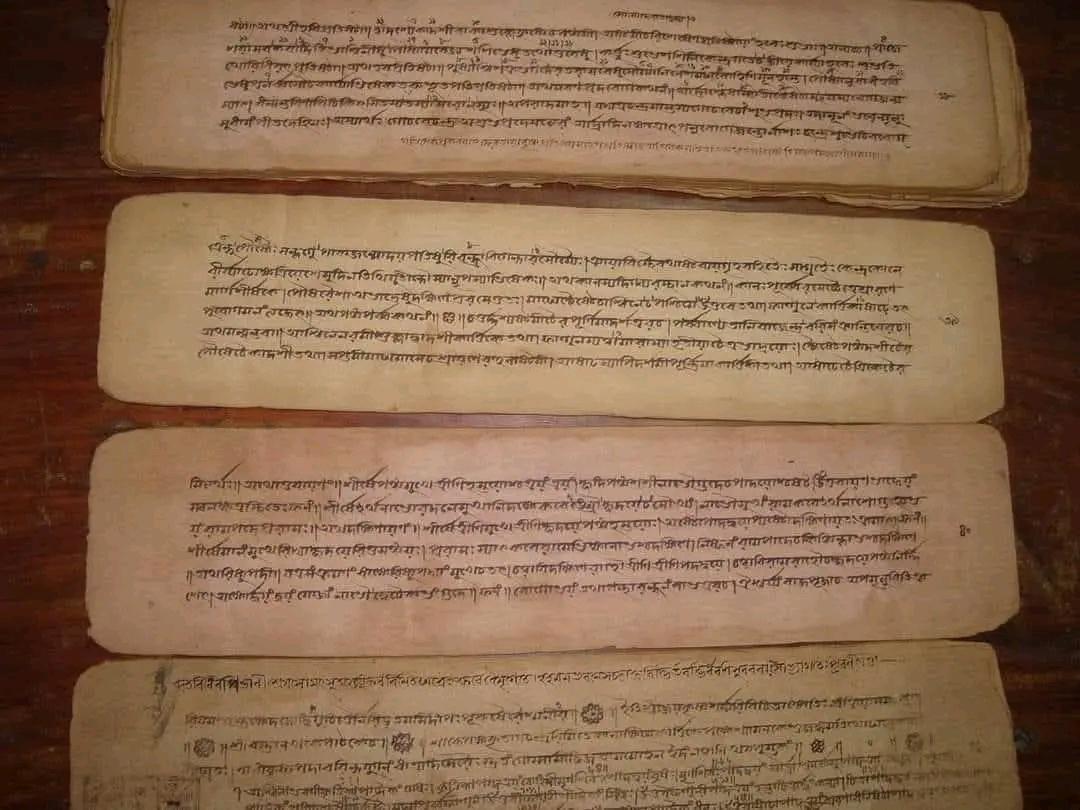

রাজেন্দ্রলালের মৃত্যুর পর সোসাইটিতে সংস্কৃত পুঁথি অন্বেষণ বিভাগের পরিচালক হন । অল্প কয়েকজন সহকারী নিয়ে হরপ্রসাদ ‘এশিয়াটিক সোসাইটি’র দশ হাজার পুঁথির ক্যাটালগ প্রস্তুত করেন ৷ এই ক্যাটালগের যে দীর্ঘ মুখবন্ধটি তিনি রচনা করেছিলেন, তা সংস্কৃত সাহিত্যের একটি মূল্যবান ইতিহাস । সংস্কৃত পুঁথি নিয়ে চর্চা করতে করতেই হরপ্রসাদ বাংলা পুঁথির বিষয়েও আগ্রহী হয়ে ওঠেন । পুঁথির সন্ধানে তিনি অনেকবার নেপাল গিয়েছিলেন । সেখানেই ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি আবিষ্কার করেন চর্যাগীতি বা চর্যাপদের পুঁথি ৷ এই পুঁথিগুলি নিয়ে গবেষণার মাধ্যমে তিনি প্রমাণ করেন এগুলিই বাংলা সাহিত্যের আদিতম নিদর্শন ৷

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সাবেক বাংলা সংস্কৃতি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে, নেপালের রয়েল লাইব্রেরী থেকে বাংলা সাহিত্যের একমাত্র আদি নিদর্শন ‘চর্যাপদ’ আবিষ্কার করেন ৷ ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে, চর্যাপদের পুঁথি নিয়ে রচিত তাঁর গবেষণাপত্র “হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় রচিত বৌদ্ধ গান ও দোঁহা” নামে প্রকাশিত হয় ।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী অনেক প্রাচীন গ্রন্থ সংগ্রহ করে প্রকাশ করেছিলেন । তিনি সন্ধ্যাকর নন্দী রচিত ‘রামচরিতম্’ বা ‘রামচরিতমানস’ পুঁথির সংগ্রাহক ৷ তিনি বহু গবেষণাপত্রও রচনা করেন । তিনি ছিলেন এক খ্যাতনামা ‘হিস্টোরিওগ্রাফার’ ৷ স্বীয় কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ লাভ করেছিলেন বহু পুরস্কার ও সম্মান ৷

তাঁর রচিত বিখ্যাত সাহিত্যসৃষ্টিকর্মগুলি হলো:

‘বাল্মীকির জয়’

‘মেঘদূত ব্যাখ্যা’

‘বেণের মেয়ে’ (উপন্যাস)

‘কাঞ্চনমালা’ (উপন্যাস)

‘সচিত্র রামায়ণ’

‘প্রাচীন বাংলার গৌরব’

‘বৌদ্ধধর্ম’

‘শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ’ প্রভৃতি ৷

তাঁর উল্লেখযোগ্য ইংরেজি রচনাগুলি হল ‘মগধান লিটারেচার’, ‘সংস্কৃত কালচার ইন মডার্ন ইন্ডিয়া’ ও ‘ডিসকভারি অফ লিভিং বুদ্ধিজম ইন বেঙ্গল’ ইত্যাদি ৷

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়’র বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা এবং দীর্ঘকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন ৷ অধ্যাপনা ও সরকারি কাজের পাশাপাশি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী দু বছর ‘এশিয়াটিক সোসাইটি’র সভাপতি, বারো বছর ‘বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ’র সভাপতি এবং লন্ডনের ‘রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি’র সাম্মানিক সদস্য ছিলেন ৷ ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের ১৭ই নভেম্বর ৭৮ বছর বয়সে এই মনীষী প্রয়াণবরণ করেন ৷

#bdcs #horprosadsastri #হরপ্রসাদশাস্ত্রী #banglaliterature #বাংলাসাহিত্য #সাহিত্য #itihaserkhojegiridhar #giridhardey #বাংলাদেশের_দুষ্প্রাপ্য_ছবি_সমগ্র #ইতিহাসেরখোঁজেগিরিধর

গ্রামের স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের পর হরপ্রসাদ কলকাতার সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুল ও প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াশোনা করেন । কলকাতায় তিনি তাঁর বড়দা নন্দকুমার ন্যায়চঞ্চুর বন্ধু তথা বিশিষ্ট সমাজ সংস্কারক ও পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে থাকতেন । ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে হরপ্রসাদ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন । ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে পাস করেন ফার্স্ট আর্টস পরীক্ষা । ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দ বি.এ. ডিগ্রি অর্জন করেন । ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে সংস্কৃতে সাম্মানিক হন । পরে এম.এ. পরীক্ষায় পাস করে তিনি 'শাস্ত্রী' উপাধি লাভ করেন । উক্ত পরীক্ষায় হরপ্রসাদই ছিলেন প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ একমাত্র ছাত্র ।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর প্রথম গবেষণাপত্রটি ‘ভারত মহিলা’ নামে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় । সেই সময় তিনি ছিলেন ছাত্র । পরে হরপ্রসাদ এই পত্রিকার নিয়মিত লেখকে পরিণত হন এবং নানা বিষয় নিয়ে লেখালেখি শুরু করেন । হরপ্রসাদকে ভারততত্ত্ব বিষয়ে আগ্রহী করে তোলেন বিশিষ্ট ভারততত্ত্ববিদ রাজেন্দ্রলাল মিত্র । তিনি রাজেন্দ্রলালের ‘দ্য সংস্কৃত বুদ্ধিস্ট লিটারেচার অফ নেপাল’ গ্রন্থে সঙ্কলিত বৌদ্ধ পুরাণগুলির অনুবাদ শুরু করেন । এশিয়াটিক সোসাইটিতে তিনি রাজেন্দ্রলালের সহকারী ছিলেন ।

রাজেন্দ্রলালের মৃত্যুর পর সোসাইটিতে সংস্কৃত পুঁথি অন্বেষণ বিভাগের পরিচালক হন । অল্প কয়েকজন সহকারী নিয়ে হরপ্রসাদ ‘এশিয়াটিক সোসাইটি’র দশ হাজার পুঁথির ক্যাটালগ প্রস্তুত করেন ৷ এই ক্যাটালগের যে দীর্ঘ মুখবন্ধটি তিনি রচনা করেছিলেন, তা সংস্কৃত সাহিত্যের একটি মূল্যবান ইতিহাস । সংস্কৃত পুঁথি নিয়ে চর্চা করতে করতেই হরপ্রসাদ বাংলা পুঁথির বিষয়েও আগ্রহী হয়ে ওঠেন । পুঁথির সন্ধানে তিনি অনেকবার নেপাল গিয়েছিলেন । সেখানেই ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি আবিষ্কার করেন চর্যাগীতি বা চর্যাপদের পুঁথি ৷ এই পুঁথিগুলি নিয়ে গবেষণার মাধ্যমে তিনি প্রমাণ করেন এগুলিই বাংলা সাহিত্যের আদিতম নিদর্শন ৷

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সাবেক বাংলা সংস্কৃতি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে, নেপালের রয়েল লাইব্রেরী থেকে বাংলা সাহিত্যের একমাত্র আদি নিদর্শন ‘চর্যাপদ’ আবিষ্কার করেন ৷ ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে, চর্যাপদের পুঁথি নিয়ে রচিত তাঁর গবেষণাপত্র “হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় রচিত বৌদ্ধ গান ও দোঁহা” নামে প্রকাশিত হয় ।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী অনেক প্রাচীন গ্রন্থ সংগ্রহ করে প্রকাশ করেছিলেন । তিনি সন্ধ্যাকর নন্দী রচিত ‘রামচরিতম্’ বা ‘রামচরিতমানস’ পুঁথির সংগ্রাহক ৷ তিনি বহু গবেষণাপত্রও রচনা করেন । তিনি ছিলেন এক খ্যাতনামা ‘হিস্টোরিওগ্রাফার’ ৷ স্বীয় কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ লাভ করেছিলেন বহু পুরস্কার ও সম্মান ৷

তাঁর রচিত বিখ্যাত সাহিত্যসৃষ্টিকর্মগুলি হলো:

‘বাল্মীকির জয়’

‘মেঘদূত ব্যাখ্যা’

‘বেণের মেয়ে’ (উপন্যাস)

‘কাঞ্চনমালা’ (উপন্যাস)

‘সচিত্র রামায়ণ’

‘প্রাচীন বাংলার গৌরব’

‘বৌদ্ধধর্ম’

‘শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ’ প্রভৃতি ৷

তাঁর উল্লেখযোগ্য ইংরেজি রচনাগুলি হল ‘মগধান লিটারেচার’, ‘সংস্কৃত কালচার ইন মডার্ন ইন্ডিয়া’ ও ‘ডিসকভারি অফ লিভিং বুদ্ধিজম ইন বেঙ্গল’ ইত্যাদি ৷

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়’র বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা এবং দীর্ঘকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন ৷ অধ্যাপনা ও সরকারি কাজের পাশাপাশি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী দু বছর ‘এশিয়াটিক সোসাইটি’র সভাপতি, বারো বছর ‘বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ’র সভাপতি এবং লন্ডনের ‘রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি’র সাম্মানিক সদস্য ছিলেন ৷ ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের ১৭ই নভেম্বর ৭৮ বছর বয়সে এই মনীষী প্রয়াণবরণ করেন ৷

#bdcs #horprosadsastri #হরপ্রসাদশাস্ত্রী #banglaliterature #বাংলাসাহিত্য #সাহিত্য #itihaserkhojegiridhar #giridhardey #বাংলাদেশের_দুষ্প্রাপ্য_ছবি_সমগ্র #ইতিহাসেরখোঁজেগিরিধর

‘মহামহোপাধ্যায়’ ও ‘শাস্ত্রী’ খ্যাত, পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী একজন বিখ্যাত সংস্কৃত বিশারদ, সংরক্ষণবিদ, ভাষাতাত্ত্বিক, সাহিত্যগবেষক, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতা, ঔপন্যাসিক, সাহিত্যসন্ধানী, বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন ‘চর্যাপদ’র আবিষ্কারক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘বাংলা’ ও ‘সংস্কৃত’ বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা, প্রাবন্ধিক, খ্যাতনামা হিস্টোরিওগ্রাফার ও বাঙালি ভারততত্ত্ববিদ ৷ তিনি ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দের ৬ই ডিসেম্বর খুলনা জেলার কুমিরা গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন । তবে তাদের আদি নিবাস ছিল উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার নৈহাটিতে ৷ তাঁর পারিবারিক নাম হরপ্রসাদ ভট্টাচার্য ।

গ্রামের স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের পর হরপ্রসাদ কলকাতার সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুল ও প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াশোনা করেন । কলকাতায় তিনি তাঁর বড়দা নন্দকুমার ন্যায়চঞ্চুর বন্ধু তথা বিশিষ্ট সমাজ সংস্কারক ও পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে থাকতেন । ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে হরপ্রসাদ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন । ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে পাস করেন ফার্স্ট আর্টস পরীক্ষা । ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দ বি.এ. ডিগ্রি অর্জন করেন । ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে সংস্কৃতে সাম্মানিক হন । পরে এম.এ. পরীক্ষায় পাস করে তিনি 'শাস্ত্রী' উপাধি লাভ করেন । উক্ত পরীক্ষায় হরপ্রসাদই ছিলেন প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ একমাত্র ছাত্র ।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর প্রথম গবেষণাপত্রটি ‘ভারত মহিলা’ নামে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় । সেই সময় তিনি ছিলেন ছাত্র । পরে হরপ্রসাদ এই পত্রিকার নিয়মিত লেখকে পরিণত হন এবং নানা বিষয় নিয়ে লেখালেখি শুরু করেন । হরপ্রসাদকে ভারততত্ত্ব বিষয়ে আগ্রহী করে তোলেন বিশিষ্ট ভারততত্ত্ববিদ রাজেন্দ্রলাল মিত্র । তিনি রাজেন্দ্রলালের ‘দ্য সংস্কৃত বুদ্ধিস্ট লিটারেচার অফ নেপাল’ গ্রন্থে সঙ্কলিত বৌদ্ধ পুরাণগুলির অনুবাদ শুরু করেন । এশিয়াটিক সোসাইটিতে তিনি রাজেন্দ্রলালের সহকারী ছিলেন ।

রাজেন্দ্রলালের মৃত্যুর পর সোসাইটিতে সংস্কৃত পুঁথি অন্বেষণ বিভাগের পরিচালক হন । অল্প কয়েকজন সহকারী নিয়ে হরপ্রসাদ ‘এশিয়াটিক সোসাইটি’র দশ হাজার পুঁথির ক্যাটালগ প্রস্তুত করেন ৷ এই ক্যাটালগের যে দীর্ঘ মুখবন্ধটি তিনি রচনা করেছিলেন, তা সংস্কৃত সাহিত্যের একটি মূল্যবান ইতিহাস । সংস্কৃত পুঁথি নিয়ে চর্চা করতে করতেই হরপ্রসাদ বাংলা পুঁথির বিষয়েও আগ্রহী হয়ে ওঠেন । পুঁথির সন্ধানে তিনি অনেকবার নেপাল গিয়েছিলেন । সেখানেই ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি আবিষ্কার করেন চর্যাগীতি বা চর্যাপদের পুঁথি ৷ এই পুঁথিগুলি নিয়ে গবেষণার মাধ্যমে তিনি প্রমাণ করেন এগুলিই বাংলা সাহিত্যের আদিতম নিদর্শন ৷

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সাবেক বাংলা সংস্কৃতি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে, নেপালের রয়েল লাইব্রেরী থেকে বাংলা সাহিত্যের একমাত্র আদি নিদর্শন ‘চর্যাপদ’ আবিষ্কার করেন ৷ ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে, চর্যাপদের পুঁথি নিয়ে রচিত তাঁর গবেষণাপত্র “হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় রচিত বৌদ্ধ গান ও দোঁহা” নামে প্রকাশিত হয় ।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী অনেক প্রাচীন গ্রন্থ সংগ্রহ করে প্রকাশ করেছিলেন । তিনি সন্ধ্যাকর নন্দী রচিত ‘রামচরিতম্’ বা ‘রামচরিতমানস’ পুঁথির সংগ্রাহক ৷ তিনি বহু গবেষণাপত্রও রচনা করেন । তিনি ছিলেন এক খ্যাতনামা ‘হিস্টোরিওগ্রাফার’ ৷ স্বীয় কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ লাভ করেছিলেন বহু পুরস্কার ও সম্মান ৷

তাঁর রচিত বিখ্যাত সাহিত্যসৃষ্টিকর্মগুলি হলো:

‘বাল্মীকির জয়’

‘মেঘদূত ব্যাখ্যা’

‘বেণের মেয়ে’ (উপন্যাস)

‘কাঞ্চনমালা’ (উপন্যাস)

‘সচিত্র রামায়ণ’

‘প্রাচীন বাংলার গৌরব’

‘বৌদ্ধধর্ম’

‘শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ’ প্রভৃতি ৷

তাঁর উল্লেখযোগ্য ইংরেজি রচনাগুলি হল ‘মগধান লিটারেচার’, ‘সংস্কৃত কালচার ইন মডার্ন ইন্ডিয়া’ ও ‘ডিসকভারি অফ লিভিং বুদ্ধিজম ইন বেঙ্গল’ ইত্যাদি ৷

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়’র বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা এবং দীর্ঘকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন ৷ অধ্যাপনা ও সরকারি কাজের পাশাপাশি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী দু বছর ‘এশিয়াটিক সোসাইটি’র সভাপতি, বারো বছর ‘বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ’র সভাপতি এবং লন্ডনের ‘রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি’র সাম্মানিক সদস্য ছিলেন ৷ ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের ১৭ই নভেম্বর ৭৮ বছর বয়সে এই মনীষী প্রয়াণবরণ করেন ৷

#bdcs #horprosadsastri #হরপ্রসাদশাস্ত্রী #banglaliterature #বাংলাসাহিত্য #সাহিত্য #itihaserkhojegiridhar #giridhardey #বাংলাদেশের_দুষ্প্রাপ্য_ছবি_সমগ্র #ইতিহাসেরখোঁজেগিরিধর

0 Commentaires

0 Parts

511 Vue