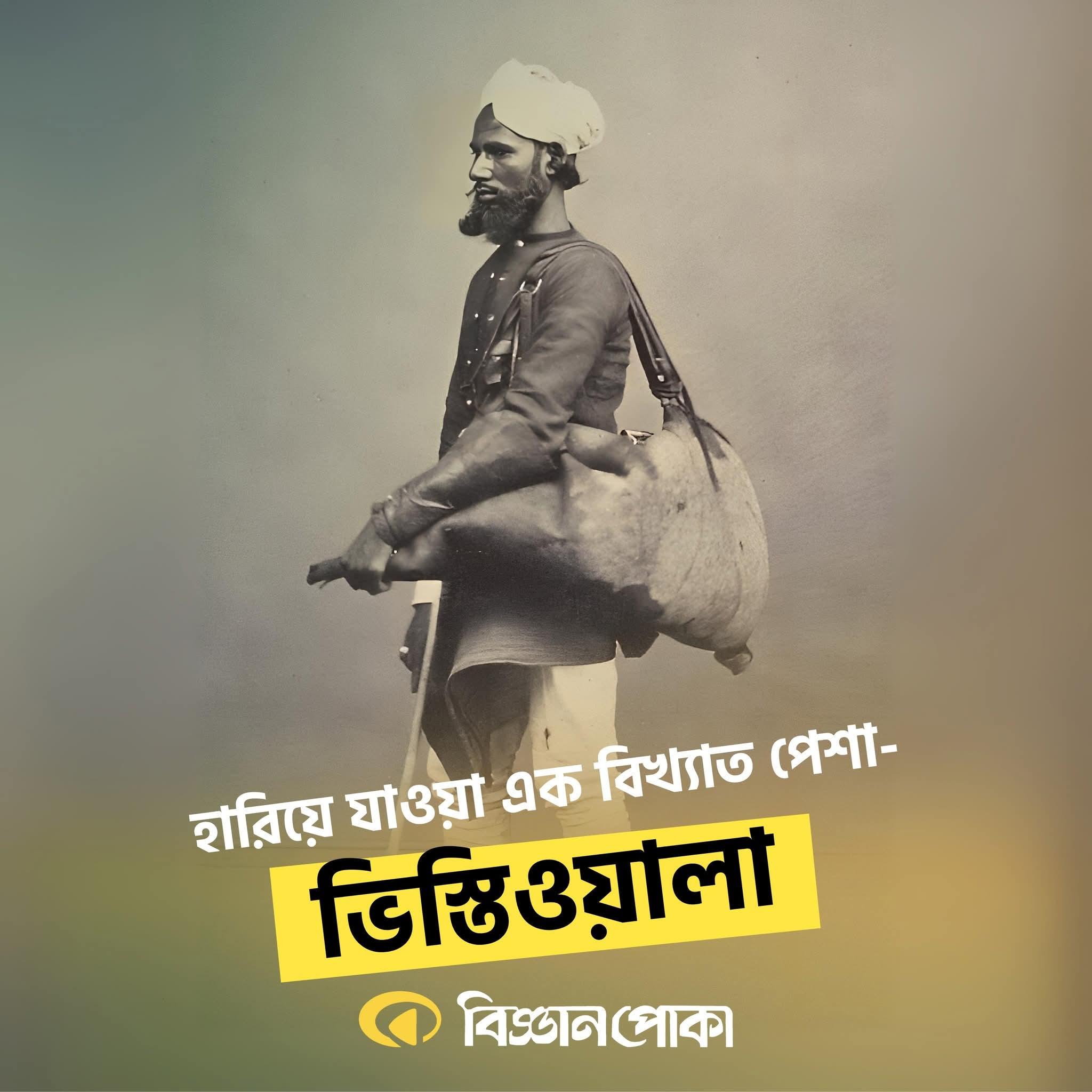

হারিয়ে যাওয়া এক বিখ্যাত পেশা- ভিস্তিওয়ালা।

ইতিহাসে ভিস্তিওয়ালারা সুপরিচিত হয়ে আছে মুঘল সম্রাটের প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন সেই সময় থেকে।

চৌসার যুদ্ধে শের শাহের আক্রমণে ডুবতে বসা সম্রাট হুমায়ূনকে বাঁচিয়েছিল নাজিম নামের এক ভিস্তিওয়ালা, তখন সে সম্রাটকে চিনতে পারেনি, সম্রাট হুমায়ুন কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে ভিস্তিওয়ালকে ওয়াদা করেছিল তিনি ফিরে গিয়ে তাকে একদিনের সম্রাট বানাবেন। পরে সম্রাট ফিরে গিয়ে সত্যিই ভিস্তিওয়ালা নাজিমকে ডেকে ওয়াদা অনুসারে একদিনের জন্য ভারতবর্ষের সম্রাট করেন।

বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত ঢাকার রাস্তায় ভিস্তিদের আনাগোনা ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর ঢাকা শহরে ছিল সুপেয় পানীর বেশ অভাব। ভারতবর্ষের অন্য অঞ্চলের মতোই ঢাকায়ও খাবার পানির জন্য নির্ভর করতে হতো খাল, নদী বা কুয়ার ওপর।

নিরাপদ পানির জন্য তাই শহর অধিবাসীদের অনেক দূরে দূরে ঘুরে বেড়াতে হতো। ঢাকার নাগরিকদের নিরাপদ পানির জন্য সাধারণত শীতলক্ষ্যা ও বুড়িগঙ্গা নদীর পানির ওপর নির্ভর করতে হতো। শহরে যেসব কুয়া ছিল তাতেও ছিল সুপেয় পানীর অভাব। আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী লোকেরা তাই এক বিশেষ পেশাজীবী শ্রেণির লোকদের মাধ্যমে নিজেদের পানি সংগ্রহ করতেন। তাদের কাঁধে ঝুলানো থাকত ছাগলের চামড়ার এক মশক। এই মশক দিয়েই টাকার বিনিময়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে তারা পানি সরবরাহ করত। এদের বলা হতো ভিস্তি বা সুক্কা। ‘ভিস্তি আবে ভিস্তি’ হাঁক দিয়ে প্রতি বাড়ি গিয়ে তারা পানি দিয়ে আসত।

মিজানুর রহমানের 'ঢাকা পুরাণ' থেকে জানা যায়, "সেকালে কলের পানি সব বাড়িতে পৌছায়নি। যেখানে পানির কল নাস্তি সেখানে ভিস্তিওয়ালা সহায়। দেখেছি ছাগলের চামড়ার মশকে করে পানি ফেরির দৃশ্য।"

ঢাকায় ভিস্তিওয়ালাদের "সাক্কা" বলা হত। ঢাকা পুরাণ থেকে আরো জানা যায় সেসময় ভিস্তিওয়ালাদের একটি সংগঠন ও ছিল। সংগঠনের প্রধানকে নওয়াব ভিস্তি বলা হতো।

আজ পুরান ঢাকার যে সিক্কাটুলি দেখা যায় তা ছিল ভিস্তিদের এলাকা। ১৮৩০ সালে ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট হেনরি ওয়াল্টারস এক আদমশুমারিতে ১০টি ভিস্তিপল্লীর উল্লেখ করেছিলেন।

ইসলাম ধর্মাবলম্বী এসব ভিস্তিরা বেশিরভাগই ছিল সুন্নি মুসলিম। মহররমের মিছিলে রাস্তায় পানি ছিটিয়ে পরিষ্কার রাখার দায়িত্বে তাদের প্রত্যক্ষ করা যেত।

দ্য লাস্ট ওয়াটারম্যান খ্যাত বিশেষ এ পেশাজীবী শ্রেণিদের মধ্যে নিজস্ব পঞ্চায়েত ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল।লালবাগ কেল্লায় ভিস্তিরা টমটম ভরে বড় বড় চামড়ার থলেতে পানি দিয়ে আসতো।

বাংলা সাহিত্যেও ভিস্তিওয়ালা :

প্রথিতযশা সব কবি সাহিত্যিকদের রচনায় ভিস্তিদের অস্তিত্বের প্রমান পাওয়া যায়৷

শামসুর রাহমান তার শৈশবের স্মৃতি স্মরণ করতে গিয়ে ভিস্তিদের চিত্রায়িত করেছেন এভাবে-

“রোজ মশক ভরে দুবেলা পানি দিয়ে যেত আমাদের বাড়িতে। কালো মোষের পেটের মত ফোলা ফোলা মশক পিঠে বয়ে আনত ভিস্তি। তারপর মশকের মুখ খুলে পানি ঢেলে দিত মাটি কিংবা পিতলের কলসির ভেতর৷ মনে আছে ওর থ্যাবড়া নাক, মাথায় কিস্তি টুপি, মিশমিশে কালো চাপদাড়ি আর কোমরে জড়ানো পানিভেজা গামছার কথা”।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,

"তখন বেগে ছুটিল ঝাঁকে ঝাঁকে,

মশক কাধে একুশ লাখ ভিস্তি।

পুকুর বিলে রহিল শুধু পাঁক,

নদীর জলে নাহিকো চলে ভিস্তি।"

সুহারিয়ে যাওয়া এক বিখ্যাত পেশা- ভিস্তিওয়ালা।কুমার রায় তাঁর "ন্যাড়া বেলতলায় ক’বার যায়?" ছড়ায় ভিস্তিদের প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন।"লাখোবার যায় যদি সে যাওয়া তার ঠেকায় কিসে?

ভেবে তাই না পাই দিশে নাই কি কিচ্ছু উপায় তার?”

"এ কথাটা যেমনি বলা রোগা এক ভিস্তিওলা

ঢিপ্ ক’রে বাড়িয়ে গলা প্রণাম করল দুপায় তার।"

ঢাকায় ১৮৭৮ সালের আগ পর্যন্ত কোন নিরাপদ পানির স্থায়ী ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। ১৭৮৪ সালে ঢাকার কালেক্টর পানীয় জলের খরচ বাবদ পেতেন ১৫০ টাকা। যেখানে ১ টাকায় দুমণ চাল পাওয়া যেত। এত টাকা পানীয় জলের পেছনে বরাদ্দের কারণ ছিল ঢাকার জল স্বাস্থ্যসম্মত ছিল না। তার উপর সারা বছর চলতো কলেরার মহামারি। অভিজাত লোকজন সুদূর মেঘনা থেকেও জল আনতে পাঠাতো। নবাব আবদুল গনি ও নবাব আহসানউল্লাহর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ১৮৭৪ সালে চাঁদনীঘাটে স্থাপিত হয় ‘ওয়াটার-ওয়ার্কস’ পানি পরিশোধনাগার। তবে শুরুতে ঢাকাবাসীর জন্য সুপেয় পানির সরবরাহ ব্যবস্থা ছিল খুবই অপ্রতুল। প্রথমদিকে চার মাইল এলাকাজুড়ে পানি সরবরাহের পাইপ বিস্তৃত ছিল। দৈনিক পানি সরবরাহের পরিমাণ ছিল ৩৫ হাজার গ্যালন। ১৮৭৯ সালে ঢাকার নওয়াব আব্দুল গণি "কেসিএসআই" উপাধি পান। তিনি তখন ঢাকার পানি সংস্থান প্রকল্পে লাখ টাকা দান করেন।

ঢাকা শহরে ভিস্তিওয়ালারা বহুদিনযাবত তাদের পোক্ত অবস্থান ধরে রেখেছিল। ভারতবর্ষে ঢাকাই ছিল শেষ শহর যেখানে ষাটের দশক পর্যন্ত ভিস্তিওয়ালারা তাদের কাজ চালিয়ে যায়। ১৯৬৮ সালের দিকে এসে ঢাকা শহর থেকে তারা বিলুপ্ত হয়ে যায়। বর্তমানে পুরান ঢাকার সিক্কাটুলি দাঁড়িয়ে আছে ভিস্তিওয়ালা নামের অতীতের এক কর্মজীবীদের পেশার সাক্ষী হয়ে।

তথ্যসূত্র :

১/ ঢাকার প্রাচীন পেশা ও তার বিবর্তন, ইমরান উজ জামান, পুথিনিলয় প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৯, (পৃষ্ঠাঃ৮০, ৮১)

২/ আমার ঢাকা, শামসুর রাহমান, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৮, (পৃষ্ঠাঃ১৪) ।

৩/ বাংলাদেশের দুষ্প্রাপ্য ছবি সমগ্র (কায়সার হোসেন, আল হাসান)

৪/ খোলা কাগজ ।

ছবি ও তথ্য সৌজন্যে : Giridhar Dey

#BigyanPoka #BigyanPokaHistory #BigyanPokaBlog #BigyanPokaStoryArchive